vol.05 辻 信一 さん

小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。

5回目のゲストは長くアクティビストとして環境や社会運動を牽引されてきた第一人者の辻信一さんです。

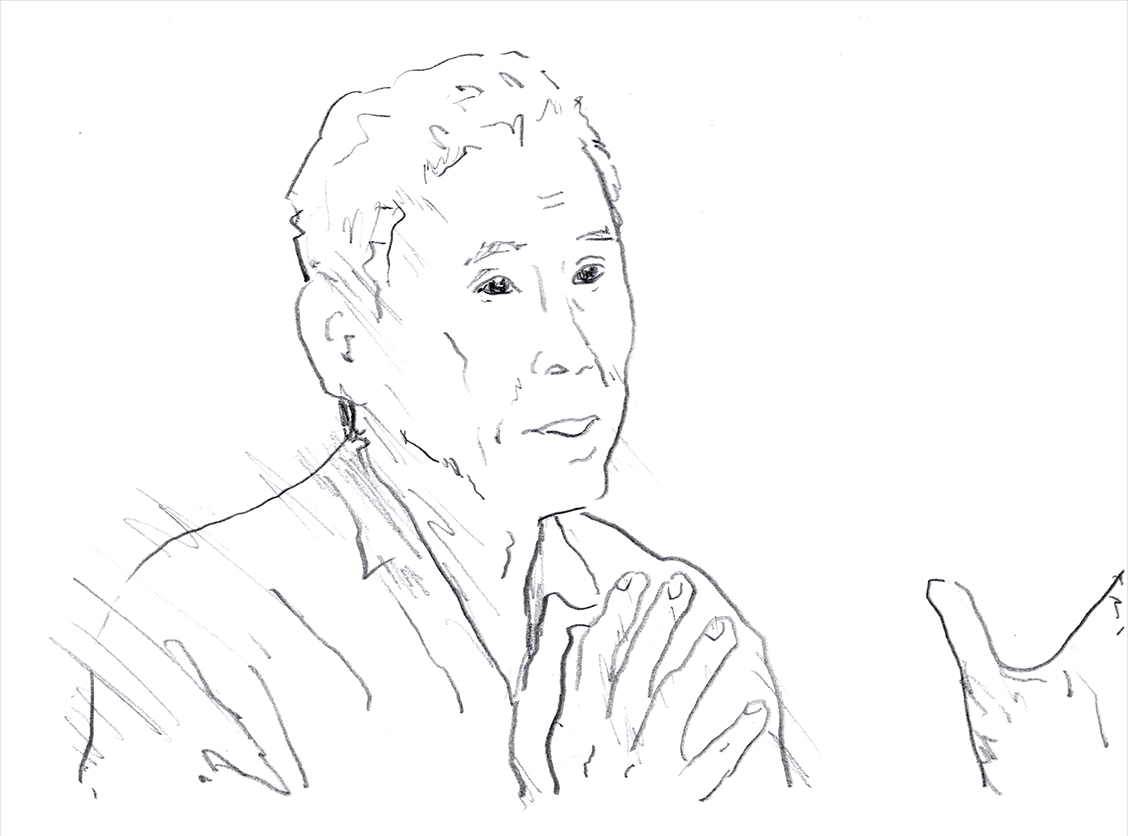

少年期の東京オリンピックで思ったこと

黒人音楽好きから北米へ、そして25歳からの大学入学

小林:今どちらでしたっけ?

辻:横浜の戸塚で、長く教えてきた明治学院大学のキャンパスのすぐ近くです。

小林:このあいだの経済のフォーラム注1、あの近くですか。

辻:そうです。今、(zoomの)背景に使っている写真はこの大学のキャンパスに隣接している舞岡公園の森で、最近は毎日通ってます。昔の里山を見事に保存している所なんです。一度見に来てもらいたいな。都市の中の自然公園としては日本でも有数のものらしいですけど、それが僕の家から歩いて10分なんです。

小林:すばらしいですね。今日はよろしくお願いします。

辻:よろしくお願いします。

小林:辻さんと言えば、スローとかGNH注2、僕も遊びに行かせてもらいましたが、ブータンとか、ナマケモノ倶楽部の活動注3もあると思いますけれども。始まりとしては、北アメリカのほうに渡られたのですか?

辻:アメリカとカナダ両方で暮らし、メキシコに住んだのと全部合わせると15、6年になります。最初は、今話題のBlack Lives Matter、まさにあの世界にいたんです。もともとアメリカに行ったのも、子どもの時から黒人音楽が好きで憧れていて。

小林:どんな音楽を聴かれていたんですか。

辻:最初はリズム&ブルースです。オーティス・レディング注4が飛行機の墜落事故で亡くなったというニュースをラジオで聴いたのを覚えています。黒人の音楽に惹かれたのは、直感的に、異質な、違う身体、違う声、違うアティチュードみたいなものに揺さ振られていたんだと思う。そのころ日本でも、子どもごころにこの社会おかしいなという違和感がどんどん育っていて。今思うと、特に子どもの時のオリンピックが大きな曲がり角だった気がします。

小林:東京オリンピック。

辻:あのオリンピックにみんなが熱狂していたわけです。僕も一緒になって熱狂していた。そして確かに感動したんですけど、終わった瞬間に覚めて、何か先が見えちゃったというか。これってただ乗せられているだけじゃない?、みたいな。何かを明確にとらえていたとかではなかったけど、これは違うぞ、という気持ちがした。そういう時に、アメリカの黒人のこと、“インディアン”と呼ばれていた先住民のことなどに急に興味が湧いて知りたくなった。勝手に本を読んだり、音楽を聴いたり。高校生くらいからはジャズにはまって、その頃いっぱいあったジャズ喫茶によくいきましたね。そういうのが、後になって、いよいよ日本を脱出してやるぞという時に、やっぱりアメリカだ、という決め手になったという感じです。

小林:東京オリンピックは、スポーツなんだけど、スポーツ以上の大騒ぎというか、経済も何もいろんなことを巻き込んでいくことの始まりだったのかもしれませんね。巨大化していくイベントとしてはその後、大阪万博とかもありましたね。

辻:そう。基本的に同じパターンで繰り返していくわけです。これが経済の仕組みであり、社会の仕組みだなと。戦争も、ある意味そうじゃないですか。お祭りみたいにのめり込んでいくのは同じですよね。そういう意味で、何か見えちゃったなと、子ども心にあったんです。この騒ぎは嘘っぽいなという感じで。あのオリンピックで謳われたのが戦争からの復興で、今度のオリンピックの謳い文句が東日本大震災からの、そして福島の原発事故からの復興です。

アメリカに行こうというのも、そういう主流の社会のストーリーに対して、まったく違うところにとにかく身を置いてみたいなという気持ちがあったんでしょう。アメリカに戦争で負けて、すっかり頭の中までアメリカにやられちゃってる日本の大人の世界に反発して、奴隷制度や先住民社会の破壊の上に成り立ったアメリカという全然違うストーリーに惹かれたんでしょうね、きっと。

小林:身を置きたい、なるほど。最初はどこに行かれたんですか。

辻:東海岸、ボストン、ニューヨーク、ワシントンDCとかです。何かしっかりした計画とか、アイデアがあったわけじゃないんです。どこでもいい。本当にただただ身を置く、という感じ。その当時は円もまだすごく弱いし、アメリカに行くだけでも大変でした。一生懸命働いてお金を貯めて。結局、日本を出たのが24歳。

小林:その後、どういう活動をされていたんですか。

辻:しばらくすると英語に自信が出てきて、すると急にすごく勉強したくなったんです。僕、日本で大学にも行ってなかったから、自分でも驚くほど。そして25歳で大学1年生になった。学生たちによく言うんだけど、「慌てるなよ。僕なんか25でちょうど良かったよ」と。向こうでは大学という所が居心地いいんですね、働く権利もあるし、ちょっと頑張って奨学金なんかもらえば、気楽なもんで。働くのも楽しくて、すごく勉強になったし。その後、大学院まで結構長く大学に居座ったのは、勉強のためというより、とにかくああいうライフスタイルを持続すること自体が目的だったという感じですね。

先住民族の場所へ

環境破壊、環境問題との出会い

小林:大学を終わった後はどうされたんですか。

辻:博士課程まで、結局、ずっとやっちゃったわけです。アメリカとカナダを行ったり来たりしながら。その間いろんな出会いがあって。最初のうちは黒人の世界に随分のめり込んでいた。だんだん移民とか難民の世界にどんどん惹かれていって。結局、博士論文で難民が多く住む地域の研究をやりました。

その一方で、キャンプが好きで。もちろん北米の自然破壊も進んでいるけれども、まだ日本に比べて自然保護とか、自然遺産というのが、思想としてしっかりしていて、国立公園なんか見事です。ネイチャー・ライティングという自然についての文学の伝統も脈々とあって。

アートもそうだし、音楽なども自然を歌ったフォークソングやカントリーが豊富にある。特に、僕が住んでいたカナダのケベック州には風土を歌った歌手がいっぱいいました。日本では民謡とフォークはすごくかけ離れてる感じがするけど、民謡を訳せばフォークソングですからね。

原生の自然の豊かさに触れていると、進んでいる自然破壊のことがだんだん見えてくる。そして環境問題が起こっている場所というのが、特にカナダでは、まさに先住民族が長く暮らしてきた場所なんです。そういう意味で、先住民が環境問題のフロンティアにいるのが見えてくるんです。だから、先住民を抜きに環境問題は議論できない。これも日本に欠けている意識ですよね。

小林:先住民の場所から環境問題がどう繋がっていくのですか。

辻:例えば、川の上流にダムを造るとすると、そういう奥地に住んでいるのは、大概インディアンなんです。インディアンの所に開発を行う企業などが入っていって、土地を安く買収したり、政治リーダーたちに賄賂を握らせたりして、部族の中に分断が作られる。そしてしまいに激しい衝突が起こる。そういうプロセスは至る所で起こっているんです。カナダのほうが未開の自然が豊かですから、特にこれがあちこちで起こっていました。

最近では、シェールガス注5とか、サンドオイルとか、かつての採りやすい石油をほぼとり尽くした後に残った資源を無理やり取ろうとするので、環境破壊が激しくなる。すると、そういう場所の周辺にいたり、同じ川の流域にいたりするのも多くが先住民なんです。海に運び出すためのパイプラインを引こうとすれば、必ず先住民の領地を通ることになる。そしてその先住民が反対運動の最先端に立つわけです。そこに環境運動や世論が合流していく。これがカナダに多いパターンです。

小林:もともとそこに自然との繋がりの営みがあるからこそ、外から経済合理性を剥き出しでやって来るのですかね。その後で、軋轢が当然のように生まれて、破壊が始まって。そこに環境への意識を持った人たちが集まって考えていくということですから、環境問題は当然そこの中で浮き彫りになってくる。

辻:そう、自然環境の問題が同時に先住民文化の問題であるということが、みんなの目にはっきり見えるんですね。そして多くの環境運動家は、先住民の文化、考え方、価値観みたいなものに自然に引き寄せられて、それを学び、敬意を持つ。

一般的な環境問題というのは、非常にテクニカルな感じで、いろんな科学者、専門家が、あれこれ議論して、結局、自然環境の側に立つ運動と経済的利益の側に立つ企業や政府が対立する。そういう構造が普通ですよね。ところが、元来人々がそこに生きていて、何千年にわたって積み上げてきた文化だとか世界観というものが、忘れ去られていることが多い。これが現代の世界中の大きな問題だと思います。先住民の視点が常に人々の側にあるカナダには、その点、学ぶことが多いと思います。

「環境=文化運動」という気づき

コロナ禍の「専門タコツボ化」から「Big Picture」へ

辻:僕はずっと「環境運動」の代わりに「環境=文化運動」と言ってきました。そのことの意味が、今度のコロナ禍の中でも非常にはっきりしてきていると思います。環境問題は社会の仕組みが生み出すもので、その仕組みを僕たちの価値観が支えている。

社会が感染対策に取り組むことで、驚くようなことがいろいろ起こったでしょ。ロックダウンしたら空気がきれいになって、普段はスモッグで絶対に見えないようなヒマラヤの白い峰が、インドの北部の都市からくっきりと見えた。若い人たちは、生まれて初めて見るわけです。「え!山がそんな所にあったんだ」みたいな。また各地の大都会の真ん中に動物たちが現れるのが、世界中で目撃されている。

そうしたら、大気汚染の研究者たちなんかが出てきて、「実は、大気汚染だけで世界では毎年、900万人も死んでいるんだ」と。でも、そんなことについて、これまで僕らはほとんど何も問題にしてこなかったんです。また中国でのロックダウンの間に、大気がきれいになったおかげで何万人もの人の命を救われているという。こういった数字を突きつけれて、僕たちはやっと考えるわけです。そして、僕たちは水や空気や土といった自然界のおかげで生きているんだということを思い出す。いつもはそれをすっかり忘れて、空気を汚し、水を汚しても、森を壊しても、自分には関係ないかのように生きてきた。

コロナ・ウイルス自体が、何千年と奥地に住む動物を宿主として、ある種の安定と均衡を保って、生きていたわけでしょ。別にそこからウイルスは来たくて僕たちのもとに来たわけじゃない。その森の奥に手を突っ込むような感じで、それを引っ張り出してきたのは僕らであって。ウイルスの世界、菌の世界、目に見えない生き物たちの世界と僕たち人類の間に保たれてきた関係性を一挙に変えたのは僕たちの方なんです。

今回のコロナ禍を、まるでウイルスが僕たちの文明をレントゲンにかけているようだ、と言った作家がいますが、例えば、アメリカです。あのBlack Lives Matterが問題にしているような社会の中のものすごい格差や差別が、コロナのおかげでくっきりと見えてきた。世界の構造が見えてきた。コロナは、だから単に自然と人間の間だけじゃなくて、人と人との間の問題をもあぶりだした。

これまでのように、ウィルスの問題、医療の問題、人権の問題、民族の問題という風に専門ごとに分かれてバラバラに考えているのでは、世界は見えてこない。もっともっと広い視野で、俯瞰的に、しかも時間的にも大きな幅をとって、全体像を見るという態度が必要になっているんだと思います。

小林:分ります。きっと専門家が、それぞれの専門の意識に、今のコロナの時代で噴き上がってきたことが、なるほどと、思い当たることがポンポン出てきたんでしょうね。当たり前ですけど、人間は自然の一部だということ。これだけ思い知らされることはなかなかないことだから。みんな、自分が学んできたこと、感じてきたこと、好きなことも、のめり込んできたことも、全部何かに思い当たっているんじゃないでしょうか。だけど、その横のつながりで、人間がそれを文化として再構築するような動きも出ているようにも僕は感じていますけど。

辻:確かにそれはありますね。Big Pictureという言葉をよく使いますが、この複雑な世界の中で、いま人類がどんな場所に立っているか、みんなかいま見たわけです。これはすごく貴重な経験で、しかもほぼ同時に、全世界で同じような意識をもった。そういう意識は残るし、これからにつながっていくと思います。

小林:本当にそう思います。国連がSDGsとやっていましたけれど、地でSDGsの探究の旅みたいなのが、今始まっている感じがして。それぞれ専門の方々が、これはまさに自然と人間が作ってきた文化の、功罪も含めてでしょうけど、その中でつながっているということを踏まえて、それを今までとは違う感性で、全体感と、それぞれのバランスみたいなもので良くしていくことができるんじゃないかと思い始めている人、チャンスだと思っている人、すごくいるような気がします。

辻:僕もその一人です。ただ、だんだんまた余裕がなくなってくるとタコツボ化というのは、起こると思う。Big Pictureという全体像を描きながら生きるのに疲れるちゃうんですね。もっと目先のことを効率的に処理していく、という方に流れやすい。

小林:確かに。

辻:生活に追われているとBig Pictureどころじゃない、という気にもなる。日々のいろんなことがあって。お金のこと、家賃のこと、仕事のこと。子どものこと。病気や老い・・・。こういうものに追われて、だんだんくたびれてきて。

だから、僕らにとってすごく大事なのは、一人じゃないんだ、という意識を常に持って、周りの人々と、社会と意識的につながり合うことだと思う。そうやって環境問題も自分のうちに抱え込まないで他の人々と一緒に考える。孤立せず、つながれば必ず希望はあるし、可能性はあると感じられる。そういうムーブメントが大事だと思います。

小林:本当に。

辻:大変ですよ、みんな。孤立感は、それこそ感染症のように世界に広がっているんですから。

小林:そうですね。今、自然界の中に突然放り込まれた感もあるから。いまは経済を回すていうアクセルと、ウイルス感染を抑えるというブレーキがあって、両方を上手に同時に踏む運転なんて教わってきてないし、そのバランスのとり方に正解はないですから、余計に疲れる人も多いと思います。ですが、捉え方次第で逆に元気になっていく人も多いと思います。

手前味噌ですが、辻さんに来ていただいたクルックフィールズはそういう意味では、個人の方、これから農業をやりたい人、行政の方々、アーティスト、企業の人、企業を変えていきたい人など、いろんな人が集まって、withコロナ、もしかしたらpostコロナ、コロナがあって、その先のあり方を一緒に考えたいというか、アイデアを出してくれる人、集まってきています。

辻:素晴らしい。希望を感じます。

身をおくこと

その場に、その人々のそばにいたいから居るということ

小林:話を少し戻しますが、北アメリカにおられた時代に、もしかしたら先住民、ネイティブアメリカンの人たちとともに、環境活動家としてアクティブな、どちらかと言えばラディカルな活動家にまっすぐに向かっていくと言うような想像もするのですが、そういう面もあるのでしょうけれども、それだけではないというか。

そこから辻さんは、それこそスローとか、GNHとか、ブータンであるとか、アジアのいろんなものの考え方、lazy man、ナマケモノとか。北風さん、太陽さんでいくと、北風さんではなくて、どちらかと言うと太陽さんの力の中で、ほぐれていったり、つながっていったりするという喜びを伝えてこられたようにも思います。ハチドリのお話(※画像)のも、無力かもしれないけどやり続けるという結晶みたいに美しい話だなと思います。そういうところにも展開してこられたと思うんですけれども。

辻:そういうことを順序立てて考えていったわけではないんですけど。ずっと何をやってきたのかと言えば、やっぱり「身を置く」ことだったなと思います。例えば黒人の世界に入っていく。そして、そこで、別に何をするというわけでもなく取りあえず、そこにいるわけです。学者としてプロジェクトを作って目的に沿って客観的に観察したりするというのが、僕はあまりできないんです。だから気づくと、彼らが抱えている問題みたいなものに、どんどん引きずられていって。そしていつの間にか、一緒になって何かをやっている。

北米、中米、南米の黒人や先住民、移民や難民のいろいろなコミュニティの中に入っている時に、自分が感じる居心地の良さ。これなんです、鍵は。もちろん、どこへいっても最初は違和感も感じるわけだし、だいたい僕が行くようなところは、問題だらけなんだけど、だんだん、そういう厳しい条件の中に生きている人々の暮らしの中にあるくつろぎ、安心、楽しさ、喜びみたいなものに触れることになる。そういう感覚に支えられて人々は生きているし、そういうのがなかったら文化は続かない。そうでしょう?それって要するに、いろいろ問題はあるけど、まあ、「生きていて良かったね」とか、「生きていると楽しいね」とか、そんな感覚ですよね。

僕が居心地がいいと感じるのは、世間でいう「弱者のコミュニティ」が多かった。でも考えてみると、人間って誰もが弱さを抱え込んでいる。人間の一生って次々にいろんな弱さを抱え込むプロセスです。その意味で、そもそもコミュニティというものは、その個々人の弱さを補い合ったり、支え合ったりして、生きていこうという「弱さのコミュニティ」なんじゃないか。

ドイツやオランダでは、意識的に障害者をコミュニティの中心において、それを囲むようにして形成されている町があります。僕ら、障害者というと、かわいそうな人たちとか、思いがちだけど、そういうふうにして他人事にしてしまうことこそが問題だと思う。その意味で、障害者問題とは、障害者の問題じゃなくて、健常者の問題なんです。苦労とか辛さみたいなものは、裸でそこに存在しているわけじゃなくて、安らぎとか喜びとか楽しさなどとごっちゃになっている。健常者と障害者、多数者と少数者といった区別以前に、僕たちはみんな弱さのコミュニティの一員なんです。

小林:今、多様な問題、僕も仲のよい友だちでもいますけれど、LGBTの問題、ジェンダーの問題がありますよね。パラリンピックでも、前は、福祉的な思いだったかもしれませんが、そうじゃなくて、そこにすごい感性や、喜びや、僕らが簡単には知り得ないような生きる意味があることを感じるので。そういうことに出会うと、地球も捨てたもんじゃないなと思います。

辻:そう、その「地球」を感じられるかどうかが、今このコロナの時代に問われているんだと思うな。最初にお話ししたように、近くの舞岡の森に毎日通って一時間とかを過ごしてます。「いい運動になる」とか、「森の中では免役力が高まる」とかというテクニカルなこともあるだろうけど、本当に大事なのはそこじゃないとすぐに分かるわけです。そこにただ「いる」ことで感じる心の安らぎや喜び。それは「僕」というより、僕を超えた「命」そのものが感応している、という感じです。地球というのはガイア、つまり、命の星で、僕が通う森は小さな地球です。そして僕という存在はその小さな地球の中の森。そうやってガイアとつながっている、生きている星に生きているということを、一日のうちのほんのちょっとした時間でも感じることができるといいな、と。

確かに、多くの人にとってそういう場所はますます遠のいているように感じると思うけど、なんとか、そういう場所を身近に見出して、そこに身を置く機会を作ってほしいし、また意識的にそういう場所を作っていく、増やしていく試みもこれから大切になってくると思う。まさにクルックフィールズみたいな試みですよね。そういう小宇宙としての森を、草の根で作っちゃおうよ、と。

小林:「ここでみんなにやってほしいことは何か」と言う質問に「さまよってほしい」かなと、ある取材で思いついて言って、この間来ていただいた時に、辻さんにその話をしたら面白がってくださったけど。今の時代って、「時間をお金に換えろ」と、そうやって大人になる。長い歴史の中で言うと、本当に短い時間だけれど僕らが生きている時代では、時間をお金に換えるということが大人になることだと概ね教えられていると思うし、それができてない人間は問題になってしまう。

だけど、時間をお金に換えるだけだと、どうしても利潤追求の競争社会が激しくなるという方向になるし、それだけではサステナビリティにはならない。なので、僕らはどこかで、自由も豊かさも、時空間の中でそれを取り戻さないと。そして、僕らがまだ与り知らないことがあまりにも多い世界だけど、それを想像力で補っていく。想像することが楽しいし、感じられるという。そういうことをいろんな形で伝えていきたい、増やしていきたいと思っているんです。

辻:クルックフィールズって、現代世界に蘇りつつある里山じゃないかな。僕が通っている舞岡の森も里山です。人々がずっと何百年、何千年と暮らしてきた風景がなんとか残されている。縄文土器も出るんですよ。今背景に使っている写真の手前側は森で、前方が谷間になっていて、田んぼがある。またその向こう側が森になるという。典型的な里山の風景です。そういう場所がまだ都会の近くにも残っているので、ぜひつながってほしいですね、この機会に。

また、クルックフィールズのように、壊された里山を再生させていくような試みをあちこちに作っていくことですね。そういう場所では、単に自然環境のことを知識としてテクニカルに学ぶだけじゃなくて、いろんな側面を感じ、学び、話し合えるといいですね。

例えば、コロナが流行し始めてからでも、日本では3月末に相模原事件の判決があり、アメリカなどでBlack Lives Matterの運動も起こっているわけです。7月末には「嘱託殺人」と呼ばれる事件が発覚したり。命の格差とか、命の選別とか、社会のあり方や僕たちの思想を根底から揺さぶるような事件がボコボコ起こっている。これは、ある意味、コロナの時代というものです。

単に、ウイルスにどう対処するかという次元を超えて、どうやってこの世界をリジェネレイトしていくか、再生させていくかという、大きな歴史的な節目にいるんだという思いをみんなと共有できたらいいな。そういう思いに立って、クルックフィールズにまた集まっていろんなことを話したいですよね。

小林:毎週くらい来ていただきたい。(笑)

ナマケモノが持つ引き算の知恵

小林:話は少し変わりますが、僕はナマケモノ倶楽部と言うネーミングがすごい好きなんですが、創立に関してと、あと、北米から日本に帰ってこられて、何があったのか、その辺りのことを聞かせていただけますか。

辻:海外で長く暮らした後、帰国したんですが、日本はすごく変わっていました。どういう意味かと言うと、アメリカに最初に行った時に衝撃を受けた、いろんな「おかしさ」が日本にも来ていた。帰ってきてみたらアメリカになっていた、みたいな。

例えば、車社会が一層進んで、駅前の商店街みたいなのがどんどんつぶれていて、郊外に、ファストフード店、チェーン店、大型店、ショッピングモールが並んでいるような、僕がアメリカに行った時にショックを受けた風景が日本中にできていた。すごい勢いでコミュニティが崩壊して、都市化がすごい勢いで進んで、新自由主義的な風潮がどんどん強まって、孤独が伝染病のようにはびこって。そういうアメリカに衝撃を受けたんだけど、日本も、そっくりになっていた。

僕が帰ってきたときは、バブル崩壊直後で、社会全体がバブルぼけしている、というのもショックでした。大学で教え始めた時も、若者の感覚と僕の感覚とのズレが大きくて。でも、7、8年ぐらいすると、だんだんバブルや経済成長を実感として知らない学生たちが増えてきて、僕もだんだん楽しくなってきた。

ナマケモノと出会ったのは1990年代の半ばごろから僕がエクアドルでマングローブの森を守る運動に参加している時です。森が伐採される時の副産物がナマケモノなんです。ほかの動物たちは逃げていくのに、ナマケモノだけはあまりにもノロマだから、伐られる木にくっついたまま倒れてくる。森林破壊の現場で働く人や、その周囲の住民はすごく貧しい人たちです。本来は漁民だったり、山の民だったり、土地なし農民だったり。そういう人たちが現金収入のために雇われて、自分たちの地元の自然を壊すわけです。そういう彼らが見つけたナマケモノをもって帰る。普段、食べたくてもなかなか食べられない肉にありつけるというので、ナマケモノの肉を食うということをやるわけです。

でもナマケモノって、どうしてのろいかと言うと、筋肉が少ないからなんです。筋肉が少ない方向に、省エネの方向に進化した動物なんです。だから肉を食うといっても、多分あまり食うところがない。先住民なんかはあまり食べなかったみたいです。そうなると動物の方も哀れだけど、食べようとする人間の方も哀れですよね。

ところが、どんなに虐待されているナマケモノでも、いつも頬笑みを浮かべているように見える。それで、何か、宗教的と言ってもいいような感覚を持ったんです。僕のミュージシャンの仲間が、この生き物を「森の菩薩だ」だと言ったんだけど、本当にそんな感じがしました。それでナマケモノという動物にのめり込んじゃったんです。この動物について知りたいと思って調べるんだけど、ナマケモノについての資料が少ないのに驚いた。数少ない専門家や物知りを探して、中南米のいろんな所を訪ねました。

ナマケモノとの出会いを重ねていくうちに、これは「ナマケモノを救おう」なんていう呑気な話ではなくて、ナマケモノの方が僕ら人間を救うんじゃないか、みたいな気づきに至ったんです。どの動物も実はそうなんだけど、ナマケモノは自然と一体に生きている姿がとても分かりやすい。持続可能な暮らしとは何か知りたかったら、こういう生き物を勉強すればすぐ分かるんです。

我々人間も動物だけど、自然から一番遠いところまで来てしまっていますよね。これからどう生き延びていくのか、学び直した方がいい。特にナマケモノというのは、動物界の弱肉強食的な面から外れて、遅い方向に、動かない方向に、まるで植物みたいな方向に進化してきたという、一つの面白い例だと思っているんです。

ナマケモノから学ばないといけないと思ったのは引き算の発想です。僕たちは「あれしなきゃ、これもしなきゃ」と、「する」ことを増やす方向で考える足し算の発想なんです。ところがナマケモノは引き算で、あれを削ぎ落として、これを捨てて、と。これからの人間にとって大切なのはこういう引き算の知恵なんじゃないかな、って。

小林:明日できることは今日しないとかね。

辻:そう、その言葉は南米の文化の中にも生きているスローな思想ですね。環境運動をやっていても、何かの問題をどう解決しようかという時に、「あれをしよう」「こうする方がいい」というふうに、新しいテクノロジーを持ち出したりする足し算が多い。太陽光発電だ、風力だ、いや地熱だ・・・というふうに。いろんなものを足していく方向に向きますよね。

小林:確かに。

辻:科学技術の進歩を疑うことができない。そこに乗っかったまま、新しいテクノロジーで問題を解決しようと。でも考えてみたら、そもそも環境破壊って科学技術の進歩によって引き起こされたことなのに。そうでしょう?

小林:その通り。

辻:それなら環境問題を引き起こした原因になっている基本の思考方法、マインドセットをそのまま維持しながらその問題を解決するが果たしてできるのか。そこに行き当たりますよね。環境問題を何とかしようと思ったら、科学技術主義的なマインドセットそのものを超えないとならないはずです。

今や、テレワークだ、5Gだ、AIだ、ロボットだと大騒ぎして、まるでその先にすべての問題が解決されユートピアがあるかのように。今までと全く同じマインドセットのままです。逆に僕にとって、ナマケモノというのはこうしたマインドセットを超えるシンボルです。何か悩んだら、ナマケモノをじっと眺めると、「そうだよな」というところに立ち帰ることができる。

僕はたまたまナマケモノだけど、何でもいいんです。ゴリラでもいいし、コアラでも、植物でも、もしかしたらウイルスでもいいかもしれない。世界中には生存ということにかけてのエキスパートたちがウジャウジャいるわけで。彼らにもう一度学ばないとね。今、全生物界の中で一番おかしいのは人間でしょ。ほかの生物たちから見たら、人間って、ウイルスより悪い存在なんじゃない?

小林:一人ひとりはそんなにおかしくないと思うんだけど。「経済をまた回す」と言って、「街に戻らなきゃ」と言う企業の人たちも、どちらかと言うと、「やった!戻れる」と言っている人は結構少なくて。「また始まるんだな」という、鬱的なことも起こっていると思う。社会を回していくため、もしくは求められている役割を演じていくために、積み重なってきたプレッシャーみたいなものを感じている人はたくさんいると思う。普通の人はみんなそうだと。普通に、都市等で生きている人。

自己の多種性。

どこまでが私で、どこからがあなたか

辻:多分、小林さんは僕より実感を持っていらっしゃると思うんだけど、僕もずっと学生を教えてきたから、僕たちの世代の「経済成長」や「技術革新」を進行しているような世代とは全く違う新しい感性が育っていると思っているんです。バブル崩壊からしばらくして出てきた子たちなんていうのは、イケイケじゃないんです。

小林:本当にそうですね。

辻:「24時間戦えますか」なんて、「何?それ」みたいな。「そんな時代があったの?」なんて、大昔の話として感じるわけです。「する」ばかりの足し算志向から、「しなくてもいいじゃん、別に」というふうに変わってきてる。もちろん、就活なんかでは足し算志向の振りをするんだけど、内心は全然違うところにある、みたいな。

この春も、一つゼミを持っていて、オンラインでやったんですけど、学生たちがコロナ騒ぎの中でのこの数カ月、すごい成長ぶりなんです。ものを考える楽しさが分かってきたとか、本を読むのが好きになったとか、学ぶということに対してとても前向きで、目が輝いている感じ。

小林:その感じ、分かります。

辻:そして思慮深くなっているような気がしているんです。もちろん、とてもイライラしていて、「早く答えを出したい」と焦っている人たちがたくさんいるというのもわかりますが。その一方に、今の若い人たちみたいに、むしろ思慮深くなって、「ちょっと待てよ」、「少しゆっくり考えてみたいな」、「数年かけて、自分の生き方変えてみたいな」とかいう人たちもまたどんどん増えているんじゃないかな。このウィルス禍をいい機会にして、より良い方向へ変わっていこうというエネルギーも、この世界には確かに高まっていると思う。この二つの面、ポジな面とネガな面が、今、世界で際立ってきているように思います。

小林:本当にそう思います。

辻:その意味でも、小林さんの立っている場所はとても面白いと思っていて。いつも思うのは、小林さんって文化的なフィールドと環境問題みたいなフィールド、そして科学技術的なフィールドにまたがる、それらが交わるような場所でずっと活動している。だからこそ今、コロナの時代に面白い役割を果たしていただけるんじゃないかなと。

小林:いやーどうでしょうか(笑)。

実際のところ、コロナの時代の時間の過ごし方としては、ピアノを弾くとか。ピアノも、もちろん目的を持って楽曲を作ることもそうですけど、前から弾いてみたかった曲を分析して弾いたり、肉体感というか、自分の体を通してやるということが、withコロナの時間にできているということはあります。

辻:その肉体感って、どういう感じですか。

小林:僕はピアノと出会えて、生きて来た中でピアノがあって、恵まれていると思うんですけど。時間軸の中で、自分の感性で音と共に彷徨えるというか。黒人の音楽の即興性みたいなのがあるでしょう。ジャズもそうですけれども。

今回、セロニアス・モンク注6のピアノもずいぶん聴きました。Black Lives Matterみたいなこともあって、ネガティブからポジティブに変わっていくということやネガとポジは繋がっているという思いと共に。奴隷貿易がなぜ起こったかということとか、香港が分割されて、今の中国と香港の問題にしても、ねじれまくっていますけど。ただのイコールでは全然ないですけれど。

そういう、とんでもないネガがなかったら、モンクの音楽もなかったでしょうし、極東の日本で生まれ育った僕に何かが伝わってきて僕に何かを思わせてくれていることとかも違っていたはずです。そして僕が何かを探して、ピアノを弾いたり、時々アドリブの音世界で解放したり、1台のピアノの中でいろんな実験をやっているようなものなんですが、そこにもいろいろなことが繋がってきている。僕自体が一つのハブみたいな。もともと分かってはいることですけど。音楽を通して、いろんな感情とか、記憶とか、歴史とか、それが僕の体を通すことで、次の段階で脳が考えるような部分にも、より明確にしていってくれたりするというのもあって。例えば釣りとかでも、散歩なんかでもそうだと思いますけど、そういうことと同じことだとも思います。

音楽は時間軸のものだから。そこは鍛えようと思ってやったわけじゃないですけれども、結果としてすごく面白いwithコロナ時間になったなと。そんな感じです。

辻:いい話だな。ハブと言われたけど、そういう意味では、一人ひとりがハブでしょ。世界のいろんな軸が自分の中で全部交差することで、一人ひとりが今ここにこうしてある、というわけで。さっき言ったBig Pictureというのは、実は、僕らみんなが自分の中に持っている。

小林:ほんと、そうですね。辻さんも僕も、いったいどこまでが僕自身で、みたいなことが分からなくなる感覚ですね。

辻:そうです。自己の雑種性というか、どこまでが私で、どこからがあなたかというそれって、区別できるものじゃないんです。だって、僕らが喋っている言葉だって、僕が編み出した言葉じゃなくて、何千年と無数の他者が積み重ねてきたものを習得して喋っているわけで。「これは僕の考えだ」と言うけど、実はそうじゃなくて、無数の考えが混ざり合って、僕の中で発酵しているだけで。

そういう意味では、音楽をやっていても、歩いていても、喋っていても、考えていても、僕らは無数の繋がりのハブとしてそれをやっているんだなと思います。

小林:クルックフィールズでの音の鳴らし方、いよいよ実験が始まりだしたんですけど。ちょっとヤバイなというくらい良いんです。人によって受け取り方はいろいろだと思うけど。

辻:どこで?

小林:クルックフィールズの中で。多くの人が聴けるような装置や、地面から湧き上がってくるような音楽の装置も作っていて、仮の音楽も鳴らしているんですけど、面白い現象が起こっていて。音楽がそこで鳴ったというよりも、自然がワーッと立ち上がり出すというか。自然の中にあるものがすごく見えだすというか。何かを喚起させるものが。もちろん音楽の中にはそういうのが潜んでいるけど、その相乗効果というか。自然の力ってすごいなと、ただ思っています。ぜひ楽しみにしていただいて。

辻:ええ、楽しみにしています。

クルックフィールズは森、グローバルからローカルへ

小林:辻さんには何度も来ていただきたいです。クルックフィールズのスタッフにも、辻さんに影響を受けた人いっぱいいるけど、近隣の人でも「辻さん、いらっしゃるんですか?」と聞いてくる人もいました。

辻:四井さん(前回vol.04で登場した四井真治さん)が、あそこで森づくりを始めているという話も聞いてます。僕の中でクルックフィールズというのはすでに森なんです。考えるとワクワクします。さっき言っていたように、コロナが来て、みんなの意識が大きく変容し始めた。でも今、だんだん疲れも出始めている。孤立感が深まってきている。ここで何とか、バラバラと砂のような大衆に戻っていくんじゃなくて、どうやって踏み止まるか、だと思う。

僕も、それに対して出来ることがあればやりたいし。小林さんとクルックフィールズも、「こういう場所があるよ」「一緒に考えていこうよ」という形を示すことで、何とか多くの人の支えになってほしいですね。そしてそういう場所が増えてくれば面白くなる気がします。

小林:もうちょっとこれを広げていくために、いろいろ新しいアイデアもあって。既存の企業で、企業が新しい利潤追求を探して、ということではなくて、それでは駄目だと思うんですけれど、企業のあり方も含めて、ちゃんと探っていこうよ、と。1年先、2年先の収支を見てとかいうことではなくて、そういうことで僕らの所に関心を持ってきてくれている企業も幾つかあります。

辻:そうですね。僕がいつも言っている、「グローバルからローカルへ」という転換ですけど、今言われた大企業というのは、グローバル大企業になると意識があってもなかなか転換がしにくい。でも、今回すごく苦労している中小の企業などには、今まで通りの道の先には未来がないというのは見えたと思うんです。だからもう一度、本来経済というものがそうであったような、地域に根ざした、ある程度の小ささとスローさを兼ね備えた、意味のあるつながりを育むことができるような本来の企業が主人公になる時代だと思うんです。そういうところにシフトしていく一つの好機だなと思う。

その意味では、クルックフィールズなどが一種のハブとなって、これからのローカル経済の一つのモデルを示せるといいな。この前伺った時も、そう感じました。地域の人たちがあそこに集い始めているし、かなりいろんな交流もありますよね。

小林:そうですね。

辻:地域経済社会のひな形みたいなものが見え始めているような気がして、期待しています。

小林:すみません、後半は辻さんからコンサルを受けるみたいになってしまいましたが、ありがとうございました。

注1)このあいだの経済のフォーラム

2019年11月9~10日に行われた「しあわせの経済」国際フォーラム2019のこと。「ローカル・イズ・ビューティフル」をスローガンに地域社会のあり方を語り合った。小林武史も登壇。

注2)GNH

国民全体の幸福度を示す尺度(Gross National Happiness)。ブータン国王の提唱で1972年に調査が始まりそれ以降も国の政策として活用されている。「心理的幸福」「健康」「教育」など9つの項目を2年に1度調査している。

注3)ナマケモノ倶楽部

1990年に辻信一さんがスタートさせたNGO。「エクアドルを中心とした世界の環境活動を支援」「スローライフの提案と実践」「”スロービジネス”の企画と支援」という3つのコンセプトを掲げて多角的な運動を展開している。

注4)オーティス・レディング

1960年代に活躍したソウル/R&Bシンガー。南部特有の泥臭い音楽スタイルをポピュラーにした先駆者で、ビートルズやストーンズなども大いに影響を受けたレジェンド。1967年に不慮の飛行機事故で惜しくも夭逝した。

注5)シェールガス

地中深くから特殊な技術で掘削される天然ガスの一種。2000年代にあらたな採取技術が確立されたことで「シェールガス革命」などと呼ばれたが、その温室効果は石炭や石油よりも強いと言われ、なおかつ掘削時に出る排水による環境や人体への影響が懸念されている。

注6)セロニアス・モンク

現役時代にはあまり評価されなかったが、死後にその豊かな音楽性が再発見されることで現在では”ジャズの巨人”のひとりとして名を残している名ピアニスト。その独特なプレイスタイルは一聴してモンクのものだとわかるオリジナリティを持つ。

辻さんとの対談を終えて

弱者の立場になって考えることができる社会が文明のある社会だと言う考え方に僕は常に共感を覚えます。

辻さんが、辻さんの感性で近づいていったり好きになったり学ぼうと思ったりしていたことが、弱者や弱者にされてしまった人たちに向けられているのに気がつきます。

同時にそのことは、先住民族やその環境が、開発のために失われてきた流れを遡って、辻さんが学んできた人間と自然の共存のあり方や知恵や文化と言うものと重なってもいきます。

僕たちが「コントロールできる」と思っていること、傲慢になっていくことは、醜いというか可愛くないと言うか、そういうニュアンスのある否定?の仕方みたいなものを辻さんから感じます。

僕は「気持ちいい」と言うのは何につけ大事な感覚だと常日頃思っているのですが、マッチョ体質って大概気持ちが悪かったりします(筋肉質の体が必ずしもそうだと言う意味ではありません、ごめんなさい)。

でも、ナマケモノに学ぶと言うのも、進化の形なんでしょうね。

小林 武史

PROFILE辻 信一

文化人類学者、環境=文化NGO「ナマケモノ倶楽部」代表、明治学院大学名誉教授。

1952年生まれ、1977年北米に渡り、カナダ、アメリカの諸大学で哲学・文化人類学を学び、1988年米国コーネル大学で文化人類学博士号を取得。1992年より2020年まで明治学院大学国際学部教員として「文化とエコロジー」などの講座を担当。またアクティビストとして、「スローライフ」、「ハチドリのひとしずく」、「キャンドルナイト」、「しあわせの経済」などの社会ムーブメントの先頭に立つ。『スロー・イズ・ビューティフル』、『常世の舟を漕ぎて』など著書多数、映像作品に『アジアの叡智』(DVDブックシリーズ、現在8巻)など。