vol.04 四井 真治 さん

小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。

4回目のゲストはパーマカルチャーデザイナーの四井真治さんです。

命の仕組みとは~興味は『風の谷のナウシカ』から始まった

小林:いきなり本題に入るんだけど、ある時、すごく印象的な言葉を四井くんが僕に投げ掛けてくれて。「小林さん、命の仕組みって、知ってます?」という言葉だったんです。最初聞いた時は、大丈夫かな、この人(笑)、みたいなことも思ったりしたんですけど。その後に話してくれた話が、今でも僕の中に残っていて。今の社会や都市のあり方、都市と地域の関係、人間のことだけでもない、そういうことも貫いた話だったと思います。簡潔に言うと、「命の仕組みというのは、集まるということなんですよ」ということでした。改めて、その周辺の話をしていただけませんか。命の仕組みはなぜ集まるんでしょうか。

四井:それは、僕が小さかったころのいろんな疑問から始まるんですけど。とにかく勉強が嫌いで、どう勉強していいか分からないというくらい勉強が嫌いだったんです。小学生のころに、それでも親に「勉強しろ」と言われる。それの意味を知りたかったんです。勉強って何のためにやるんだろうということから始まり、突き詰めていくと、本当の豊かさを得るために学ぶということじゃないかなと思ったんです。僕は幼いころから、本当の豊かさって何だろうと考え始めていたんです。

小林:変わった子どもなのかもしれないけれども(笑)。

四井:僕が小学5年生ぐらいの時に、宮崎駿さんの『風の谷のナウシカ』が放映されて、その世界感に感動しました。ああいう話も、命とは何かとか、そういうことがテーマになっているじゃないですか。住んでる所がたまたま新興住宅地だったんですけど、森との境にある住宅地で、家の窓から見える景色は、その先ずっと森が続くような景色が続いていて大きな池があったんです。

北九州市ですけど、そこは開発が進んでしまって、次から次へと森が切られていき池も埋め立てられ学園都市となってしまいました。何か心が傷つけられたような思いがあって、その後環境問題を意識し始めて、社会の仕組みだとか環境問題、自然を再生することとか、すごく興味を持ったんです。

大学で緑化工学を学んで、社会に出て、緑化の事業にかかわり研究職に就いて研究に携わっていたんですけど、その時、軒並み公共事業の緑化予算が減らされてしまって。なので、老後にやろうと思っていた有機農業のコンサルティングで独立しようとして、大学のあった長野で農業を始めたんですが、大学時代の友人から、既に土壌を分析してどうやって土を良くして作物を育てるのかということをコンサルティングして有機資材を売っている会社の社長夫婦が友人であるということを教えてもらって。

そこに行ってみたら、僕が研究職をやっていたということから「土壌分析のアルバイトをやらないか」という話になって。農業やりながら働いていたんですけど、そこの社長と意気投合して入社することになったんです。それで偶然なんですけど学生の頃から読んでいた『パーマカルチャー ビル・モリソン著』の訳者の一人が社長の奥さんだった小祝慶子さんだったことから具体的にパーマカルチャーへと繋がっていきました。

小林:なるほど、そうやって辿って来た歴史があるんだね。

パーマカルチャーのなかの原則

小林:現在の四井くんの肩書きってパーマカルチャーデザイナーとなっている訳じゃないですか。パーマカルチャーって、漠然とした言葉で知っている人いるけど、四井くんが表現すると、パーマカルチャーってどういうもので、どういう出会い方をしたのか?

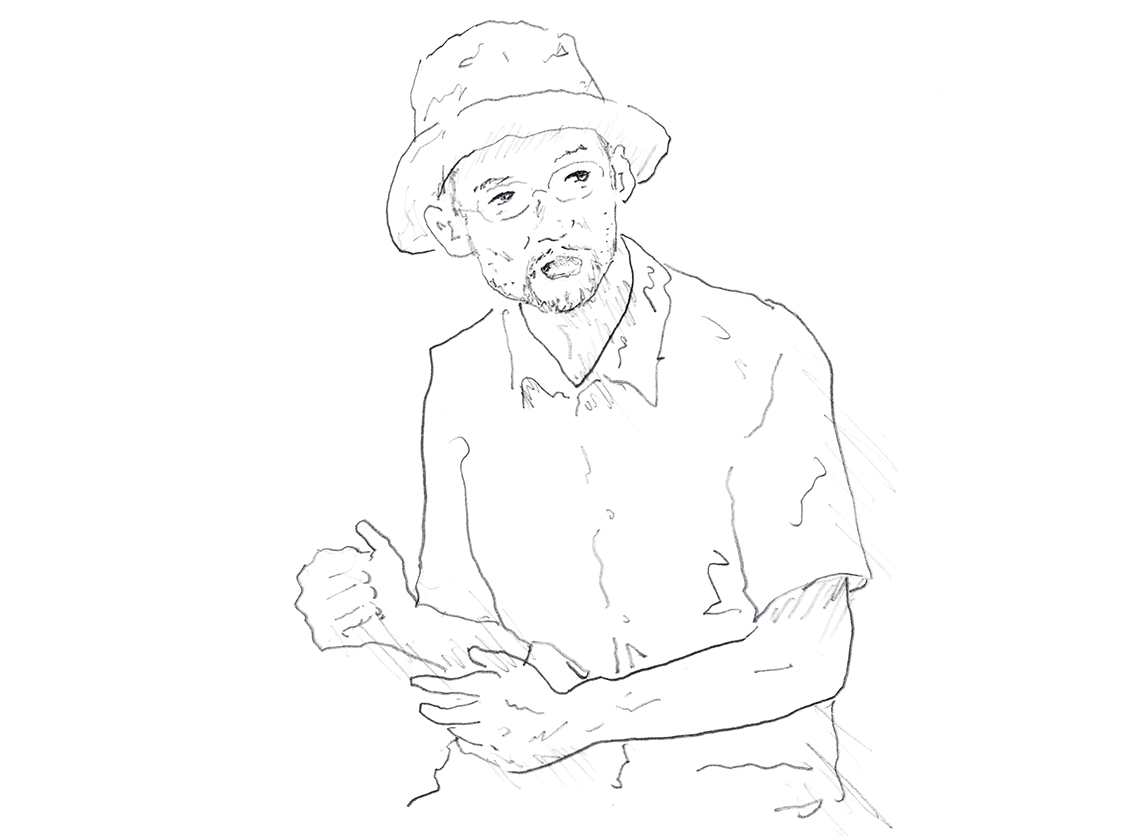

四井:まず、ビル・モリソンという1970年代にパーマカルチャーを考えられた人がいまして。

小林:オーストラリアの方だっけ?

四井:はい。タスマニア大学で教えていた方ですね。彼の書いた本は、中にイラストで説明書きが書いてあって、開くだけでも面白かったんです。こんな暮らし方ができれば良いと思わせてくれるような本でした。

小林:パーマカルチャーというのは、一言で言うと循環とか、そういうことを取り入れていく、有機的なものを大切にしていく暮らし方みたいなことですか。

四井:よく「持続可能な農的暮らし」と言われるんですけど。もともとパーマカルチャーというのは、パーマネントアグリカルチャーから考えられていて。当事、持続可能な農業というものを考えなくちゃいけないくらい、環境を壊す農業が意識されたんだと思います。持続可能な農業ってどういうことだろうということから、ビル・モリソンと当時教え子だった大学院生のデビッド・ホルムグレンが考えて体系化していったそうです。持続可能な農業を追究していくと、コミュニティとか社会がどうあるべきか、ということまで発展したみたいで、それはパーマネントアグリカルチャーからパーマネントカルチャー、持続可能な文化という認識にまで至ったらしいです。

小林:もともとそこは、農的というものを中心に置いた持続可能な文化をつくっていくというような意味だったんですね。

四井:そう思います。

小林:改めてパーマカルチャーの意味を解釈すると、クルックフィールズは四井くんの影響も含めてパーマカルチャー的なことをやっているんだなと、改めて思います。

四井:ただ、パーマカルチャーってある意味、つかみどころがないところがあって。なかなか国内では実践できている人も少ないし段々疑問を持ちながらパーマカルチャーデザイナーとしてやっていました。

パーマカルチャーデザイナーのきっかけになったのは、環境博である2005年に開催された愛知万博だったんです。愛知万博では、地球市民村というブースのレストランをやろうという話がもち上がって、オーガニックレストランと、そこから出る生ごみとか廃水とかが循環するパーマカルチャーガーデンを併設した一つのモデルをつくろうということになって最初は学生の頃から研究していたミミズコンポストと畑の土壌改良の担当で関わっていたのがいろいろ事情があって結果的に僕がそこをデザインして施工指導することになったんですけど。

それが万博もオーガニックレストランも大成功しパーマカルチャーデザイナーとして歩み始めたんですけど、パーマカルチャーって、環境技術を結びつけたり、生き物を組み合わせることで循環の仕組みをつくる、みたいな、パズルのように感じてたんです。でもそれは何か違うなというところから疑問を持ち始めて。

小林:なぜ違うんですか。

四井:緑化工学をやっていて、森づくりのこととか、土づくりとかもやっていたので、持続可能って何だろうかということは何となく分かっていました。例えば、環境技術を組み合わせていくとか、バイオジオフィルターとか、堆肥づくりとか。だけど、もっと原理的なものが存在するんじゃないかなと思ったんです。

さっき言った『パーマカルチャー』という本に10の原則というのが書かれていて。原則ってルールじゃないですか。それはビル・モリソンが自然を解釈して、10のルールを考えたんだけど、これに沿ってデザインを進めれば持続可能になるんだよと。ある意味、さっきのパズルのヒントみたいなものが書かれているということです。

でも、それって違うなと思って。もっと原理的なことが分からないと。僕は16年間、講師の1人としてパーマカルチャーを伝えてきたけど、卒業した後に「パーマカルチャーって何?」と質問して、答えられた卒業生はいないんです。それくらいつかみどころがないというところは、人の解釈である原則だけ詳しく伝え原理は自然の仕組みと大まかにしか伝えられていないんじゃないかなと思ったんです。

そこから、最初にお話した、子どものころから疑問を持っていた、本当の豊かさとは何かとかいうことがリンクしてきて。本当の豊かさって何だろうと思った時に、命ということをちゃんと理解しないと、持続可能とか本当の豊かさは考えられないんじゃないかなと考えたんです。

その時は、命とは何かという答えは出なかったんですけど。ちょうどそのころ、僕ら家族は山梨県に移り森の中にある今の家を買い取って住み始めたんですけど。家族で持続可能な暮らしをつくっていくということを始めた時に、だんだん物事を進めるごとに、命ってこういうことじゃないかなと気がつき始めたんです。それは何かと言うと、さっきお話した、「集める」ということだったんです。

命の仕組みとは集めること、生きてないものは拡散する

小林:その話をもう少し詳しく聞きたいのだけど。

四井:はい。緑化工学をやっている中で、一番難しいものと恩師から伝えられたことは、例えば砂漠のような所に緑を生やすということは、水も栄養素もないところから始まるじゃないですか。でも砂にも微妙に、少ない量だけど栄養素は含まれているんです。そこにある程度水が確保できると、微生物が増えたり、苔のようなものが生えてきたり、それがかすかな土をつくり、それを元に草が生え、草が土をつくり、森ができていくという流れができてくるんです。

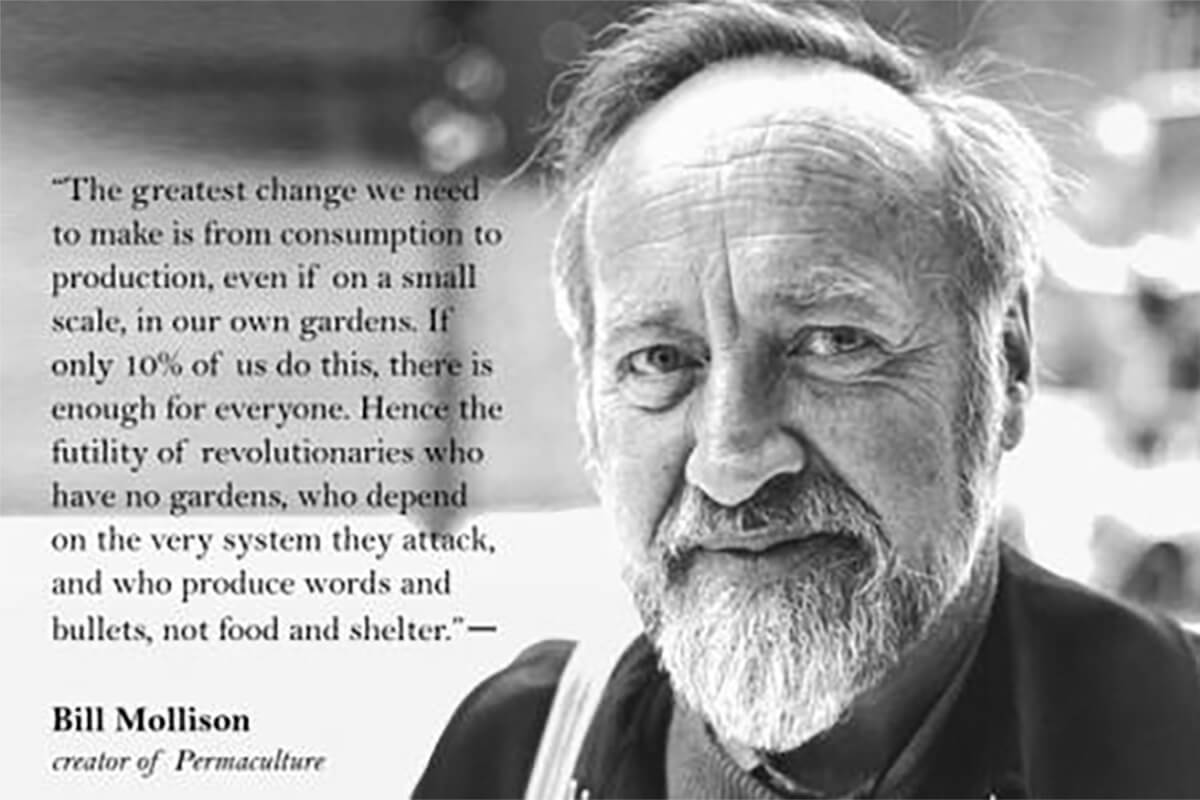

生態系が移り変わる植生遷移という考え方があるんですけど。これが植生の移り変わりです。横軸が時間軸で、裸地と書いているのが砂漠のような状況です。今、西之島って噴火して大きな島になってきていますけど、ああいう場所ができる。噴火して溶岩とか火山灰が積もっているような状況だと思ってもらえばいいと思います。

そこで土は、まだ土ではないわけです。砂のようなものですけど、そこに苔とか乾燥などの極端な環境の変化に耐えられる原始的なものが生えてくるんです。その苔は生きるために栄養素とかエネルギーを集める。栄養素は砂の中に含まれている栄養素。エネルギーはお日さまの光です。それで有機物をつくっていくんですけど、だんだんそれを元に微生物も増えその場に有機物が増えてくる。

下の斜線の部分が土壌の厚さです。そこに生き物が住めば住むほど土壌ができていくんですけど、生き物が生活することで土壌に栄養素を集めて有機物を貯えていくという作業が森をつくっていくんです。

有機農業というのは、特に自然農は森を例にたとえて土づくりを説明されるじゃないですか。だけど、今住んでいる場所で森を開墾して野菜やハーブを栽培してみたらうまく育たなかったことをヒントに、実は草原が土をつくったんだということに気づいたんです。草が土をつくり、その結果、木が生えることができるようになり、森ができてくる。森ができると、木は寿命が長いので自分の体に集めた栄養素を蓄えられるので一年や数年で枯れてしまう草ほど土壌に頼らなくていいので土は半分の厚さになるんです。調べると生態学者のオダムは草原土壌の腐植は森林の10倍あると述べていました。だから植生遷移の草原のステージに大きな意味がある。僕らの農業って、ほとんど草だし。

小林:木じゃないよね。果樹は別だけど。

四井:狩猟採集生活も自然豊かな土地では立派に成り立っていたでしょうし、究極の自然の恵だと僕も思います。だんだんそれで賄えないエリアにも人が住むようになったり、仕方なく豊かな土地に住めない人は安定して食料を得る方法として農の技術を生み出していったのだと思います。

縄文人も栗の木を栽培していたと言われるのですが実は早い時期からイネやアズキなども栽培していたことが最近の発見から分かり栽培は弥生時代から出ないことが分かってきました。いろいろ栽培しているうちに栽培と同時に土を作るムギやイネなどの草を主に栽培するようなることで持続可能な技術、広範囲の移動による狩猟採集と依存からあまり移動しなくてもよく定住地で最小限の広さでの持続可能な暮らしとなっていったのだと思うんです。三内丸山遺跡の人口500人もいたような大きな集落が1500年もその場で続けられたのは作物の栽培が行われていたからなんです。それでそういうふうに考えていくと、僕らの農業って、実は、土をつくる草を元にしてできたんだと思います。歴史的に。そこに持続可能性を見いだしたんだと思います。作物をつくると同時に土壌ができて再生産できるという。もし森に頼っていたら再生産能力は低いんです。だから、もともと農業は持続可能性を追究した結果その技術があって、それは図に示した通り、草原が土をつくる、草原がその場所を豊かにする。そういうことから考えられた文化とか技術だと思います。

四井:でも、さらに考えていくと、森になっていくという仕組み。これは植物の仕組みですよね。それに対して、食物連鎖の中で命が生まれ、それが光合成して有機物をつくり、それを食べる分解する生き物がいて、また循環するみたいな話があるわけですけど。食物連鎖する中で、生き物は役割が別々で、ある意味別の存在だというふうに学校で教えられ認識させられてきたのかもしれない。そうすると、命って何なのか認識しにくいんですけど。

ある時、畑を耕したり自分の森を開墾して土づくりを進めたりしている時に、すべての生き物に共通することを見つければ、命って何なのかが分かるんじゃないかと思ったんです。

その時、すべての命に共通すること、例えば植物は光合成して有機物をつくりますし、人々はそれがつくった有機物を食べて暮らしていて役割が全然違うんだけど、どこかに普遍性があるわけじゃないですか。地球上に命が生まれた時は、まったく一つの生き物が生まれて、それが進化することで多様性が生まれて、生態系があるんですけど。元はほとんど設計図ですから、必ず普遍性があると思っています。

それを考えると、さっきの植生遷移の流れを考えていくと、生き物は土地をつくるということをやっているんですけど、何で土壌ができているかと言うと、集めているんです。この図では植物が集めているようにしか見えないですけど、実はこの裏には、植物以外にいろんな消費者がいて、分解者がいて、みんなそこで暮らすことによってウンチやオシッコをし、自分の亡骸を土地に返すということをやる。あるいは広い範囲、お腹が空けば食べ物を探しに行きますよね。自分の住み処に食べ物を持ってくるわけじゃないですか。

例えばミツバチだったら3キロぐらい飛んで行くわけです。巣箱に蜜を持って帰ってきて蓄えたり、子育てをするわけです。住み処を中心に活動しているので。

植物は固定した場所でしか生きることができなくて、移動できないんですけど、動物は、動けない生き物がつくったものを移動させて、自分が住んでいる場所に、住める範囲を生み出すと思います。そうやって、植物と動物の連携で、地表に土ができていくというプロセス、地表に栄養素やエネルギーが集まっていくというプロセスを感じたんです。

命とは何かを考えると、こういうふうに「集める」、生きてないものは「拡散する」ということに気がついたんです。宇宙はどんどん拡散しているじゃないですか。「エントロピーの法則」とよく言われるけど、物質やエネルギーは拡散し続ける。

それに対して生き物は逆のことをやっていると気がついたんです。生と死というのは、集める働きがあるものは生、死というのは拡散するということに気がついたんです。生と死があることによって、集めるのと拡散するのと両方存在することによって、実はこの連続で循環ということが起こっているということにも気がついたんです。

だから、集めるという仕組みをうまく、自然と同じように、土壌という持続可能な仕組みをつくるのと同じように持続可能性を追究していけば、やがてそれは、森のようなものをつくっていったり、可能性が高まる仕組みに持っていけると思います。

話が戻りますが、パーマカルチャーというのは地球に生まれた持続可能性を追究することじゃないかと思ったんです。単なる循環の仕組みをパズル的に組み立てることではなくて、持続可能な仕組み「命」をどんどん組み立てていく、追究していくことが、パーマカルチャーであり原理なんじゃないかなと思ったんです。

小林:なるほど。共感します。

合理性を追求する集め方では孤独が増える?

小林:ただ一方で、人間社会においては地域が過疎化するという、人が離れていくという現象が起こり、それが大都市にどんどん集まることになっているわけですけれども。でも都市に命の大切さみたいなものが満ちあふれてきているかと言うと、そうではない印象があります。むしろ僕らは、Reborn-Art Festivalだとか、震災でダメージを受けた場所だけれども、そういう地域に命の手触りだったり、命の手掛かりみたいなものを、アートや食と共に見出していけると思ってやっています。

都市って、個の自由ということにとどまらずに、自由の中にある個の豊かさということ、それが大概の場合、物質的で、お金に代替されるような豊かさに傾き過ぎて。本当に生き物にとって必要なもので集まっているのではないということ。だから、たくさんの人が集まるけれども、そこにはかかわりが希薄で、遮断されることがすごく多くなって、人が孤独になってしまうことが起こっているんだなという風に思ったんです。

振り返れば、人間の営みは、地域に根ざして、植物だけではなくて、動物も人間もその中の連鎖や連帯のようなものができていって、豊かさをつくってきたんだと思う。もちろんその中には、自然災害や猛威だったり、死ということで拡散するということも、織り交ぜるように起こってきていたと思うんだけど。でも、またその拡散によって、新たな集まり方が生まれたりしたんですよね。

昔、エジプトのピラミッドは緑豊かな場所だった。ナイル川の洪水でいろんなものが流されるんだけど、そこにまた新たなエネルギー、栄養素なり微生物がやってきて、新たな命が集まるということが起こって豊かさが生まれてた。これは東北の震災、津波の後でも、もちろんまだ大変なことだと思うけれども、随所に新しい、集まることでの豊かさが生まれていますから。

四井:都市にお金を目当てに人が集まってきます。お金をつくるというのは、色々なことを便利に簡略化してゆくものだと思うんです。そうすると苦労して土をつくったり、作物を育てたりということが見えなくなっていくと思います。

小林:合理性だけになるとね。

四井:合理性を追求すると、自分が住んでいる場所と違う場所にあるものを、生産したものを持ってこられるんです。持ってくると、自分が住んでいる場所で生産が起こらないから、住んでいる場所には持続可能性は生まれないんです。だから都市は、環境は、そういうものからかけ離れたものになるし、環境を壊すことに、結果的になっているんだと思います。

小林:本当にそうだと思います。

四井:人々の心も壊していると思うんです。心の中の自然破壊も起こしていて。生産しているものがあるとか、命の働きがあるということを感じられるものがあれば、つくる、生産する、お金を稼ぐということに対して、いろんなものを感じられると思いますけど。感じられなくなるから、より自然に対して意識がなくなり、自然破壊が心の上でも進んでいくんだと思います。しかも、僕らは汚いものを水に流したり、蓋をしてきたじゃないですか。埋め立てたり、燃やしたり。ウンチやオシッコは下水管を通して海に流したり。それも、さっき言った地面とのつながりがなくなる一つの原因だと思います。

農的な暮らしをしていると、ウンチやオシッコは土地に還るし、生ごみは堆肥になっていくし、自然と循環する仕組みが、日本は昔からあったわけじゃないですか。都会はそれを実現するのは難しい状況ができてしまう。

小林:すべてが農的な、昔やっていた仕組みを取り戻すということでなくても、それはすべてエネルギーだから、もう1回ちゃんとした形で、ゴミとかオシッコとかウンチとかも含めて、エネルギーとして単に廃棄するということではなくて、使えるということを目指そうとしている技術もあるでしょう。世界的にその潮流は生まれだしていると思います。その一つがバイオジオフィルターなのではないかと思うんですが。

四井:話は少しずれるかもしれないけど、この前、小林さんにした海に窒素がたくさんになって、行き過ぎるとサンゴの生育を阻害したり、ほかの生き物の環境を壊したりという話しもしたと思うんですけれど、そのことにもつながっていっているんです。

小林:そうだよね。海に流している窒素が多過ぎるということですか。

四井:そうです。窒素が流れ過ぎると、サンゴと共生している褐虫藻という光合成する藻が、窒素とリン酸のバランスが悪くなって。リン酸という栄養素の不足が起こるんです。そうすると、サンゴにとって都合が悪くなってしまって、褐虫藻を吐き出しちゃう。

小林:確かに。サンゴにとってはあまりいいことではないのかもね。魚の栄養になったり、そういうふうにはならないんですか。

四井:この前、小林さんに言われて、石垣島でダイビングやってきたんですけど。その時に、お世話になっているダイビングショップの小林さんも知り合いのマッチャンがアオブダイの話をしてくれたんです。潜った時、海藻が生えてないことに気がついて。サンゴだけじゃないですか、珊瑚礁の海。どうやって、植物がいない環境でいられるんだろうと思って聞いてみたら、マッチャンが、「サンゴというのは、褐虫藻とサンゴの共生体で、褐虫藻が光合成を行うことによって。アオブダイは、サンゴをガリガリ食べて、そこから有機物を得ているんだ」と。アオブダイを見ていたら、糞をしきりにやっているじゃないですか。あの糞がサンゴの砂になるんだという話を聞いて。水の中の空間で循環が起こっているんだというのを間近で見たんですけど。

褐虫藻が海水中の栄養素をバランス良く取り込んで光合成を行い、それによってサンゴが育ち、魚が食べて、魚がまた大きな魚に食べられてという食物連鎖が起こることによって、石垣島のサンゴ生態系が成り立っているということじゃないですか。

小林:僕が言っているのは、例えば東京湾とか。そこには、そのまま垂れ流してはいないけれども、下水から程度浄化槽のようなものを経て、放流しているわけじゃないですか。東京湾にはサンゴはいないわけですけれども、魚の栄養素になっていたり、そういうことがあり得るんでしょう?

四井:あり得ます。でもそれはバランスと多様性なんです。何かの栄養素ばかり増えると、何が起こるかと言うと、水の中の藻ばかり増えるんです。藻ばかり増えるのはいいけど、今度、次に食べる生き物がおらず食べ切れなくなる。

命が集まりやすいスピードとは

小林:正直、沖縄でも、サンゴがこのままでいくとどんどん消えていくというようなニュースばかりの中で、実際に沖縄の慶良間とか離島のほうに行くと、サンゴが戻ってきているということも、事実としてあるんです。それはそれで、大きな周期の中で、サンゴの生命力もすごいなと思いました。

でも一方で、沖縄本島で普通に生活排水がある所ではサンゴが相当傷んでいる、壊滅的になっているような場所も、僕も目撃してきたので、どういう部分がサンゴなどの生き物にとってマイナスで、何がプラスになっているのかという要素は、バランスのことだから、すべてを言い当てることは難しいと思います。

実際っては人間が判断できることって、すべて判断し切れるということよりも、自然は広いし奥が深いということも同時に感じているところもあるだろうと。

でもその中で、だからと言って思考停止するということは違うと思うんです。人間はすべて知ることはできないから。日本人は、ややもすると自然依存という、自然に対しての依存が強いと思う。かなわないという。

だからと言って、温暖化のこともそうですれども、今の人間社会が関与していることの影響は、ちゃんと感じなくちゃいけないと思う。さっき言ったような「経済の合理性」ばかり求めていって、お互いに利潤追求を競争していく社会ということになるだけでは、サステナビリティどころかディストピアに向かうだけだろうと思うので。

その中で、もう1回戻ります。バイオジオフィルターという考え方。僕は、水に流すこと一切やめるというよりも、ベターな方法で、このエリアの中で循環できるということを、これはクルックフィールズの中に四井くんが持ち込んでくれたことですけど、すごく興味あったんです。

僕も東京で長いこと暮らしていて、今も上下水道の施設の中で暮らしているけど、クルックフィールズはたまたま、水は井戸水、地下水を使って、下水施設を引き込まずに浄化槽を使って、バイオジオフィルターという仕組みを通って、僕らがマザーポンドと呼んでいる貯水池に入ったものを、また太陽光の力で汲み上げて、その水をもう一回高い所から流してやるということを、始めだしていますよね。

付け加えると、浄化槽などを通った水の中にはまだ栄養素、エネルギーが入っていて。それらが流れていく時に、新たな命、植物などを生んでいくということが起こる。

川が流れる、清流が流れるみたいなことを思うかもしれないですけど、そうではなくて、見た目で清々しいように流れていくスピードよりも、もっと地中をゆっくり、じくじくと流れていくということです。これが、命を、エネルギーを伝えながら流動していくという。

四井:住めるスピードに合わせて水を流す。

小林:そう。これが、今の都市とかに置き換えた時、確かに僕たちは、命を伝え合ったり、また新たな命を生んでいったりするようなスピード感で生活していないなとも思ったんです。

速いと、川の流れも清々しい。川の流れは別の役割があるんでしょうけど。バイオジオフィルターって、人間がつくる仕組みかもしれないけれど、自然の摂理の中にのっとっていくと、本来の命に関変わる役割できるようになっていくと感じて、すごくワクワクしました。

そして、いろんな問題がありますけれども、何と言っても待ったなしと思うのは地球温暖化だと思うんですけれども。僕らよりも若い世代にいろんな役割が移っていくでしょう。

いま考えるべき「連帯」とは

小林:今、テレワークでもあるから、もっと緩く「連帯」をしていくというようなことも可能だし、また新たなコミュニティビレッジというか、まちづくりみたいなことも。クルックフィールズだけではなくて、内房総とか、木更津市とか、いろんな企業とかとも、色んな話が起こりだしているけれども。それは東京との距離感とか、アクアラインができて、相当自然豊かな場所につながりが十数年前にできたことで、新しい化学反応が起こっている場所だということもあると思います。

でも、木更津にあるクルックフィールズも一つの環境意志というか、「利他のセンス」という、この対談のタイトルですけれども、そういうことの一つの事例になっていかなくちゃいけないと思うし。

でもそれが、いろんな緩急のあり方やスケール感のあり方の中で、僕は「連帯」という言葉をよく使うけれども、感性も使った上での連帯が起こっていくんじゃないかという気がします。起こしていかないといけない。

四井:「連帯」って、自然の中では自然発生的に起こるんです。それは宇宙の中で、星ができたり、命が生まれたり、ポジティブフィードバックの自己組織化ということが起こるんですけど。宇宙の法則なんです。もし僕らが連帯を自然発生的に、自然に生み出していくということを考えるんだったら、自然の仕組みに沿った暮らしのあり方とか、コミュニティの仕組みとか、突き詰めていくと、うまい具合に連帯していくんだと思います。

小林:「連帯」に完璧を求めるべきではないと思います。バイオジオフィルターというのも、仕組みだけど、仕組みをつくったら完璧ですというものじゃないじゃない。いつも藻の話になるけど、逆に藻が生えすぎているんじゃないとかいうこともあるけれども。その中できっと、集まることも過多になり過ぎるとちょっと、密になり過ぎることもあるかもしれないし。

実際そうだよね。都市のあり方もそうだし、ウイルスの中でもそうだし。ある程度の、スピードが速すぎると、密になり過ぎるのか、拡散が起こり過ぎちゃうのかという。絶対にすべてがいい状態、いいバランスでいるのは難しいことだと思うけれども。でも、必ず何か良さは、そこの中で見つけていけるんです。バランスのいい方法。工夫したり、調整したりしていくという。それが気持ちいいことにつながっていくんだと思う。

四井:そういうことだと思います。僕は、環境をより豊かにすると言いましたけど、その行為は同時にマイナスの要素がどこかにあると思います。でも結果的に、総合的に見ると環境を豊かにしているということになるような社会のデザインに、これから変えていったほうがいいと思います。

小林:そうだね。それをどんどん探していくということが、新しいパーマカルチャーと言っていたけど、それは僕もまったく同意します。より創意工夫して、そういうことをやっていくということが。

でも例えば、今トイレに行って水で流す。「水で流すなんて駄目だ」と言っても、そう簡単には、水で流すという行為の中に、水で流す先にそれを、どういうふうに。ただ海に流れるというだけではない仕組みを。

だって、クルックフィールズでもそうじゃない。バイオトイレじゃないし。その場ですぐ堆肥化するようなことに直結するんじゃなくて、一回浄化槽に入れた上でのバイオジオフィルターを使っているでしょう。「水で流すのは駄目だ」と言ってもいろんなポイントがあると思うから。いろんな次元の中での工夫を集めていきましょう、ということじゃないかなと思います。

四井:言われる通りだと思います。

小林:ありがとうございました。

四井さんとの対談を終えて

ここ数年の中でかなりの密度で深く関わっている人の1人であることは間違いない四井くんですが、改めて感じることが多い対談でした。

原理原則と言葉で言うけど、四井くんの中では原則と原理は違うものになっています。

対談の中で彼の言葉にあるように原則は、決め事、ルールに過ぎず、簡単に言うとあてにならない。だけど原理はすべてに通ずる真理である、と言う事なんですね。

例えば、原理主義者と言うと厄介な感じもしますが、ニュートンの万有引力の法則のように科学者に近いような視点で宇宙の仕組み、原理を追求すると言う姿勢は大切だしピュアな思いを感じます。

命の仕組みは集まることだ、と彼が言う原理はどこまで真理に近づけるのか、僕も学びたいなと思いますが、どうたどり着けるのか、まだわからないところも色々あります。

だけと四井くんのような人が僕の近くにいることが自体が凄いことだなと思うのです。本当に。

小林 武史

PROFILE四井 真治

信州大学農学部森林科学科にて農学研究科修士課程修了後、緑化会社にて営業・研究職に従事。

その後長野での農業経営、有機肥料会社勤務を経て2001年に独立。

土壌管理コンサルタント、パーマカルチャーデザインを主業務としたソイルデザインを立ち上げ、愛知万博のパーマカルチャーガーデンのデザインと施工指導、長崎県五島列島の限界集落再生プロジェクト、宮城県石巻市雄勝町のモリウミアスのパーマカルチャーデザイン等に携わる。

企業の技術顧問やBeGoodCafeやパーマカルチャーセンタージャパンなどのNPO法人でのパーマカルチャー講師、東北芸術工科大学非常勤講師を務める。

2007年から山梨県北杜市へ移住し、八ヶ岳南麓の雑木林にあった一軒家の森を開墾・増改築し、独自の“人が暮らすことでその場の自然環境・生態系がより豊かになるパーマカルチャー”の実践と研究を続けている。日本文化の継承も取り入れた暮らしの仕組みを提案するパーマカルチャーデザイナーとして、国内外で活動。