vol.11 斎藤 幸平 さん

小林武史が各界のゲストを招いてさまざまなテーマで語り合う対談連載。

今回のゲストは経済思想家・斎藤幸平さん。

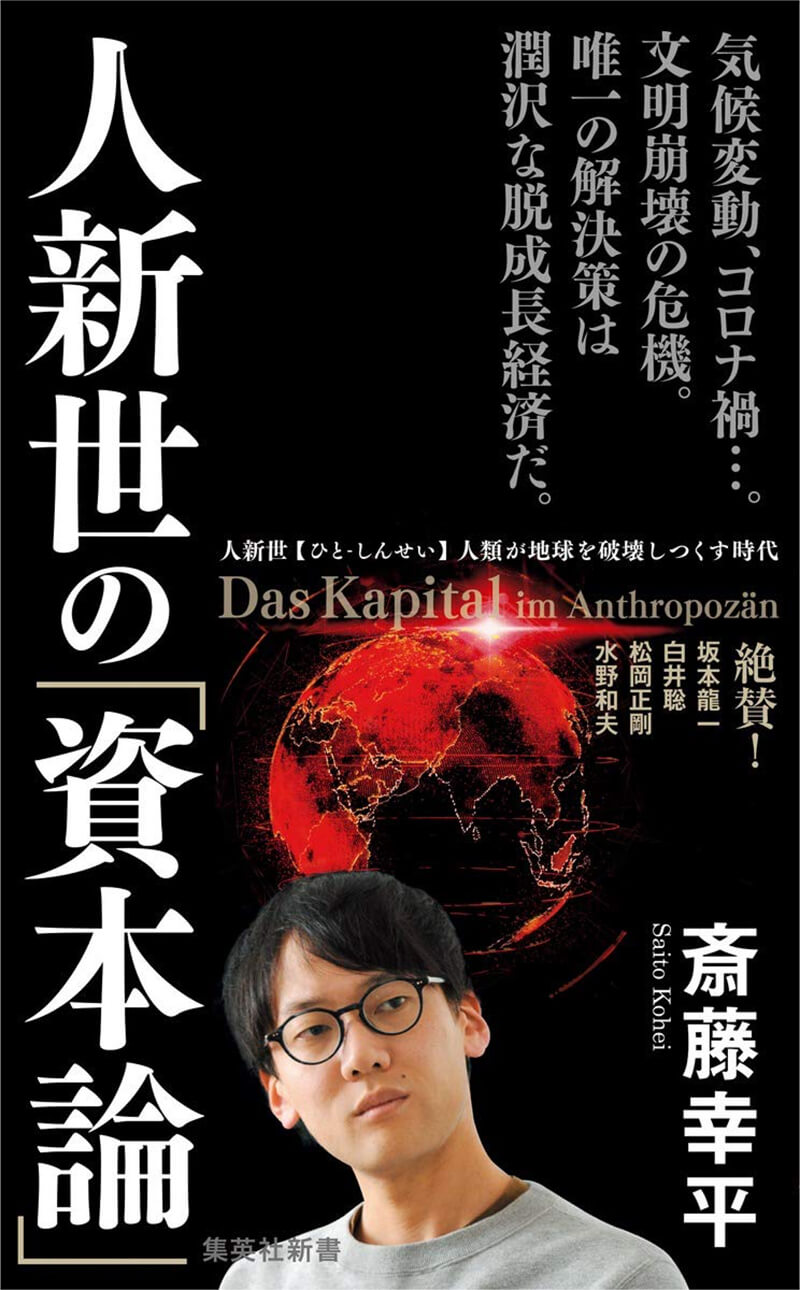

新著『人新世の「資本論」』が話題となるなか、通底するテーマ「コモン」について様々な角度から語っていただきました。

本当にSDGsの理念を実現したいのであれば

SDGsが企業の認証シールみたいになってはいけない

小林:斉藤さんの新しい本(『人新世の「資本論」』集英社新書)、読ませてもらいました。難しいところもあるけれど非常にやる気のある本ですね。中でもやはり、この時代にマルクスを取り上げるところが斎藤さんの面白いところです。

マルクスでいうと、僕自身が若い頃というのはすでにいわゆる学生運動は終わっていた時代なんです。ただ、うちの兄がいま七十手前で学生運動末期の世代で。なので僕はその兄の背中越しにコミュニズムというものを今の世代より少しは垣間見てきた人間なんだと思います。日本でも学生運動が盛んだったあの時代あたりまではコミュニズムはひとつの考え方としてもっと身近にありましたよね。

先日NHKの番組でもやってましたが、あのナベツネさん(渡辺恒雄/読売新聞グループ主筆)も、戦争を起こした日本の仕組みに嫌気がさして戦後間も無く共産党に入党したくらいで。当時は日本もそれくらいの状況だった。

斎藤:戦後の新しい日本を創っていくという時に、当時の共産党を形成していた人たちというのは戦中の大日本帝国が敷いた軍国主義的な圧政に屈しなかった人たちが集まってできていたので、新しい戦後日本の象徴のように捉えられていたんでしょう。

小林:そうでしょうね。ただ、そんなナベツネさんも台風の被害(キャサリン台風/昭和22年)を受けて共産党の中央委員が言った「こういう災害で飢えれば人民は目がさめる。共産主義者になる。飢えかつえた人民は体制打倒のために立ち上がる。それが必要だ」という物言いにはさすがに違和感を覚えたと。彼はそこからコミュニズムの思想からは離れて、自由主義経済の豊かさを重視する考えに傾いていったというようなことでした。

この戦後間もない共産党幹部の発言がまさに典型的なところなんですが、当時のコミュニズムというのにはどこかそういうある種の未熟さというようなものがあったように思います。マルクスの『資本論』に記されていた「最後には労働者が資本家を駆逐する」というかなりエキセントリックな結末を、<革命>という一点で突っ走ろうとしたことにおそらく問題があったのではないでしょうか。その後のソ連をはじめとする東側諸国が、強権的な官僚体制による権力闘争と組織の腐敗などで崩壊していった過程ということもまた、その未熟さのひとつのあらわれに思えますね。

とはいえ、じゃあ未熟なコミュニズムの反対側にある日本を含めた資本主義社会というのが本当に信頼に足るものだったのかといえば、僕が生きてきた高度経済成長の時代からバブル崩壊などを通じてどこかでは薄々「どうも怪しいぞ」ということをずっと感じてきていたわけで。そこへ気候危機の問題が出てきて、さらに今ではコロナの問題があって。このままではこの資本主義社会も続かない、変わらなければいけないという危機感から出てきたのが<SDGs>だったわけです。そんな<SDGs>を、斎藤さんは新しい著書の冒頭で(カール・マルクスの「宗教は大衆のアヘンだ」になぞらえて)「SDGsは大衆のアヘンだ」という強い言葉で喝破していたんですが。

斎藤:最近SDGsという言葉が日本でもいろんな所で聞かれるようになってきて。みんなが環境の問題だとか貧困の問題、いろんな問題に目を向けるきっかけにはなるかもしれません。例えばレジ袋の廃止だとか、モノを買う時にSDGsを気にしているような商品や企業から買うみたいになってくると、一歩前進にはなると思います。

でも、それだけで満足してしまうのであれば、まったく不十分です。例えば、レジ袋をやめて「オレは環境に良いことをした」と満足してしまい、日本のどこかで新たに石炭火力発電所ができることに対してスルーしてしまうのであればそれはまったく意味がない。

特に日本では、<SDGs>は企業がPRに使う認証シールみたいになってしまっていることが多いんです。そういう形で<SDGs>が企業に利用されてしまうとどうしたって本質的な問題にたどり着いていかない。

最近衝撃を受けたのが「マクドナルドが<SDGs>だ」という話です。「フィレオフィッシュはエシカル認証みたいなもの※注1を受けた魚を使っているし、包む紙も環境にやさしい紙※注2を使っている。だから「フィレオフィッシュは環境に優しいんだ」という論理ですね。でも、じゃあ「ハンバーガーの牛肉はどうなんだ?」という突っ込みを入れたくなりますよね。

要するに<SDGs>はもっと根本の問題であるはずなんです。もし本当にこの<SDGs>の理念を実現したいのであれば、そもそもは安価なモノを大量消費するという、環境負荷の極めて大きいライフスタイルを止めなければいけないはずです。そしてその象徴であるようなファスト・フードやファスト・ファッションは、なくす/減らす方向に行かなきゃいけないはずなんです。

ところが今の日本では、むしろそれが大企業にも利用されている。けれども、「バーガー食べてください」「毎シーズン、ダウンを買ってください」というふうになってしまうと、SDGsに込められた善意も台無しになってしまうのです。

そのような状況に対して、今回敢えてこういう(「SDGsは大衆のアヘンだ」という)挑発的な形で言葉にしました。<SDGs>に取り組まれている方にとってはムカッとされた方もいると思うんですけど。でも、もっと本質的な危機があって、それは社会全体を変えないといけないという事実に気づいてほしいんです。

注1)MSC認証

日本マクドナルド社ではMSC認証を取得した天然アラスカ産スケソウダラを使用しているが、MCS認証の適用基準が「漁獲時に爆発物等を使わない」や「強制労働の罪で起訴されていない」「フカヒレ漁で有罪となったことがない」など水産資源保護への具体的な寄与がどこまであるのかはかなり限定的であるともいえる。

注2)FSC認証

森林管理協会による地球環境や労働環境に配慮した認証制度。日本マクドナルド社では2020年度中に紙製パッケージの全てをFSC認証に切り替えることを「目標として掲げ」ている。

気候変動という1つのイシューのために、

また別の格差とか別の搾取、別の抑圧をつくり出す。

それでは駄目だと思うんです。

小林:僕自身は以前から「生産性向上と利潤追求」というようなものにただ巻き込まれていく社会や未来はぜんぜん豊かじゃないなと思っているし、もっと未来は選択できるはずだという思いでap bankやkurkkuもやってきています。だから斎藤さんのおっしゃることには基本的には共感していて、斎藤さんやその次の世代がそこを広げていってほしいと思ってます。

そこで、ここから斎藤さんが著書で掲げている「脱成長」という大きなテーマに行く前に、さっきのファーストフードの例もそうだけど「経済」と「サステナビリティ」の融合が相当に難しいという例として「電気自動車」のことも著書の中で取り上げていましたよね。(※一見サステナブルに思える電気自動車も、その生産プロセスを加味すれば大きな環境負荷となるという論)。僕は個人的にテスラに乗っているんですが、例えばリチウムイオン電池。このリチウムというのを採掘していくのにはものすごく水を使うということで、確かに一義的には環境に配慮されたものも、その裏では環境に負荷をかけてしまっているということもあるんでしょうね。

斎藤:ええ、この連載の以前の回で枝廣さんからも「”経済か環境か”という二項対立から、グリーン・リカバリーやグリーン・ニュー・ディールのように”経済も環境も”という流れができつつある」という話がありましたが、アメリカだけでなくヨーロッパでもグリーン・ニュー・ディールという話がどんどん出てきていて、いまや世界はまさに”経済も環境も”という<WIN-WIN>の流れにあります。再生可能エネルギーや電気自動車のようなインフラを変革していくことで、ものすごい投資が生まれて実体経済が活気付く。新自由主義下での金融バブルが弾けてからの実体経済の停滞を経て、また新たな経済成長に向けたV字回復という期待が生まれているわけです。

でも、『人新世の「資本論」』の中でも指摘しましたけれども、もし本当に「環境正義」、「気候正義」という観点からそれをやろうと思うのであれば、この”経済も環境も”という<WIN-WIN>路線ではうまくいかないと思っています。

さっき小林さんからもご指摘がありましたが、電池を作るリチウムはどこから来るかというと主に南米です。コバルトであればアフリカ。鉄鋼なら中国。こういった新たな消費財のために、先進国が資源を独占して、世界各地で掘り尽くすようなことがこれから起きてしまうのであれば、それは単に新しい形の植民地主義になってしまうだけなんです。先進国が自分たちの利便性の高い快適な生活を何も変えずにいる限り、気候変動という1個のイシューのためにまた別の環境破壊であったり、格差や搾取、抑圧をつくり出してしまうことになる。

しかも、テスラやフォードなどは電気自動車でSUV(※娯楽的な用途の車種)を作ったりしてるわけですよね。さっきのファスト・フードの例もそうなんですが、先進国の人間が「今まで通りの生活をちょっとだけエコに」というレベルでは何も変わらない。その段階を超えて、自動車の数を三分の一に減らせないか、そうしたほうが、もっと本当の意味で豊かな、もっと公正な社会をみんなで考えようと訴えかけたいのです。

小林:何か新しいイノベーションを起こそうとする時に、環境に対して新たな負荷を伴ってしまうということはたしかに起こり得ることだと思います。なので、そこからできるだけ早く改善/是正していくこと、分岐点を超えた際の次の流れをつくっていくということを目指していかなくちゃいけないんだろうというのはあるでしょうね。

斎藤さんが懇意にされているマルクス・ガブリエルさん(※世界中で反響を呼んだ『世界はなぜ存在しないのか』等で知られる若き哲学者。斎藤さんは編著書『未来への大分岐』で対談している)も、世界のとらえ方として「決められた世界」なんていう概念としての世界は存在してなくて、ひとつひとつのイメージが集積しているだけだということを言ってますよね。だからもう一度世界をフラットなところからつくり直すべきなんだと。本当に僕らは「経済成長」という幻想を埋め込まれてきたというところがあるから。

斎藤:そうですね。

小林:僕らがap bankをやっている中でも、「経済成長」という幻想を超えて、そこからあらためてきちんと世界を捉え直すことができればどんなにいいかというのは前々から思っていることなんです。

ただ、僕らがディスカッションを重ねていく上で、たしかに斎藤さんの掲げた「脱成長」というのは浮かんでくるテーマのひとつではあるんですが、そのままではアレルギー反応がすごく出てきてしまうと感じているんです。だから、「脱成長」というのは<隠れスローガン>ぐらいのところに置きつつ、他のところでいろんな手段を採っていくことでだんだんそれがしっくりきはじめる、というような形がちょうどいいんじゃないかなと思っているところだったんですが。

斎藤:私の今回の本は、ある種の極論ではあるんです。「コミュニズム」とか「脱成長」とかいう言葉をふんだんに使っていて。でも、それくらいの転換をしないと、世界はもう間に合わないところまで来ているんじゃないかなという危機感があるんですよね。実際、今の社会が手詰まりになっているのに、その枠内で解決策を出そうとしても、すぐ壁にぶつかってしまいます。

にもかかわらず、資本主義というのは無限の経済成長を目指す社会で、それがすっかり社会の思考ベース/常識になってしまっています。資本主義に批判的な左派やリベラルのような人であっても「さすがに経済成長は大事だよね」というのが社会のムードになっている状況ですが、そこで「いや、そもそも資本主義自体がヤバイんじゃないのか?」という話を誰かがしていかないと誰もそのことに気がつかないし、そこに疑問を持つこと自体が憚られるような風潮すらあるというのは大きな問題ですよね。

だから、「SDGsは大衆のアヘンだ」という批判に触れることで、個人のちょっとした消費行動で完結してしまうのではなく、もう一歩を踏み出す、意識する、知る、考える、というようなことが起きてくれば、ずいぶん社会全体のパワーバランスが変わってくるのではないかと思っています。

一般の人が持っている「不安」の視点でも

どうやったら見ていけるのか、感じていけるのかが、

本当に大事だと思っている

小林:今のコロナの「感染防止か経済か」という状況をなぞらえて「極端な二つの間を行くのが理性だ」とマルクス・ガブリエルさんが言っていたけど、この問題もまさに、それがどうやって理性的に行われていくべきなのかということですよね。「そんなものは利潤追求の自由競争と弱肉強食です。以上。」というスタンスと、「完全な平等社会は成立し得るんだ。」というスタンスの両極端の間でどのあたりを目指していくのかという。

『未来への大分岐』の中で「コモン」(※人々の間で共有される公的な富)が出てきますよね。僕らがいま木更津でやっているKURKKU FIELDS(クルックフィールズ)だと、コモンをまずある程度僕が提供するんですが、投資家である僕はこれに対してリターンを求めてないんです。つまり資本主義/資本家の原理はここでは使われてない。その先は現場のスタッフがある種の倫理観を持って自治することでやってみようよという形なんです。そんなことやっている人はそんなにいないかもしれないけれど。ひとつのトライアルではあるんだけど、これをリベラルというのかなんというのか。。。

斎藤:「ラディカル」ですかね。

小林:そうかラディカルか(笑)。まあ、KURKKU FIELDSがコンサバからラディカルという「極端な二つの間」のどのあたりの座標を指し示してるのかは分からないけど、そういうようなアプローチは世界でいろいろ始まってきているなとも感じているんです。アメリカとかでは富裕層の中にもそういう人たちがたくさん出てきているし。

もちろん斎藤さんが『人新世の「資本論」』を書かれたのはある種のショック療法だとは思っているけど、そこからどういう種を見つけて育てていくのか、大きな流れにつなげられる潮流を見出していくのか、そのヒントについても斎藤さんとしたいな思っていて。

斎藤:そうですね。私が潮流を自由に作るのはもちろん無理だとは思っていて、それでいえば、まずとにかく「コモン」というものを広げていくことを考えています。

冒頭で社会主義革命の話が出ましたけど、これまでのコミュニズムとか社会主義というと、労働者が団結して革命を起こすみたいなイメージだったと思うんです。でも、今回の私の本で書いているのはそういうことではなく、コミュニズムとは、「コモン」を広げていくということだと思ってます。

そうしていくための種というのはいろんな所にあって。まさにKURKKU FIELDSをはじめとして、まだ日本全国にもその可能性は残っていると感じています。そういった、いまはまだ社会全体を変えるほどにはなっていない、もしくは社会の「システム」自体を変えるまでには至ってないもの同士が、コモンという言葉を媒介として、お互いにネットワークとして結びつき、または新しい試みをスタートさせたりしながらどんどん増殖して強まっていく。そういった小さい種はぜひ育てていきたいと思っています。

今日の小林さんのお話を聞いて思ったのは、KURKKU FIELDSの試みには新しい豊かさがあると感じます。日本は高度経済成長を経て豊かになったといわれますが、じつはある意味でとても貧しい国であるとも思っていて。みんな働きすぎで家族と過ごす時間もないし、趣味の時間もなく、鬱や過労死が頻発している。しかもそういった都市型の生活というのは、あらゆることに依存して成り立っていて。エネルギーも、食料も何もかも周りから奪ってきているわけです。

そういう構造は止めにして「コモン」を取り入れていくことで、もっと楽しく平等に豊かになれるということが、世界では徐々にあらわれはじめています。小林さんのようにそれを先駆的に提示していくことで、じゃあマネしてみようというひとたちもこれから出てくるでしょうね。

そうしていくことで、極端な二つの間に1から10まであるとすれば、今の日本は2とか3とかのポジションにいると思うんですが、小林さんたちがいまそれを5や6にしようとしている。そのような動きが増えてくれば、もしかしたらいつかは7や8になっていくかもしれない。

「環境か、経済か」って聞かれると足踏みしちゃうけれど、弱肉強食の世界で1%だけが生き残る社会になるか、みんなで平等で持続可能な社会になるか、だったら迷わず後者ですよね。ここから私たちが目指す方向、それを私は「大分岐」と言っていますが、どうにか8ぐらいに行けるように、みんなで力を合わせていけるといいなと考えています。

小林:そうだね。ただ、きちんと思考できる人はこのコロナ禍で逆に世界のそういう捉え方がよりクリアになったと感じられる人も多いんだろうけど、一方で今まで依存体質で生きてきた人にとっては、依存していた先の背中がことごとく霞んできているという状態みたいで。バブルが弾けた時ともまた違う、根深い不安感というか。

僕の友人のとある芸能系の人も言うんだけど「小林さんみたいな感度が高いタイプの人はいいんだけど、そうじゃない一般の人たちからしてみたら先がまったく見えなくてとにかく不安」だと。彼らが持っているその不安や、不安をともなった世界の捉え方がある。どうしたらその視点からも僕らが世界を見ていけるのか、感じていけるのかが、本当に大事だと思っていて。その友人ともそういう事に対して僕らは何ができるんだろうかという話し合いになったりしていて。

そうやって不安に思っている人たちとも目線を合わせて通じ合っていくことが、2や3の段階からもうちょっと進めていくことにつながっていくんじゃないかという気がするんですよね。

斎藤:それはおっしゃる通りだと思います。「環境にやさしい」だとか「ロハス」とかが、いわゆる意識高い系といわれるような、それなりに所得があって生活に余裕がある人のライフスタイル・チョイスみたいになってしまうと、どうしてもそこにやっかみ的な批判や分断が生じてしまって。「あんたは余裕あるのかもしれないけどこっちは安い牛丼食わざるを得ないんだよ。仕事忙しいし、オーガニックとか言ってらんねぇよ。有機野菜なんて高いじゃねぇか!」みたいな話で。

小林:そういうニュアンス上手いですね(笑)。

斎藤:それは本当にすごくもったいない分断だと思うんです。むしろ、これまでは依存体質だったような人たちも巻き込んでいくような大きな運動にしていかなきゃいけないと思ってます。

そしてその際には必ず、すべての問題の根っこは一緒なんだという話をする必要があるんです。つまり、健康な食事へのアクセスが富裕層に制限されるような社会を変えよう、長時間労働や低賃金労働を是正していこう。これは環境にもいいことなんです。

なぜ環境問題を考えるときに、わざわざ資本主義を批判しないといけないかといえば、ひとつの問題は他のいろんな問題とこの資本主義をベースにした社会のなかですべてつながっているからです。エコの問題はエコだけで解決はできない。その先には階級や、人種、労働、ジェンダー、資源などさまざまな問題がすべて絡み合ってつながっています。二酸化炭素の排出量とみんなの賃金は密接につながっているし、食品の安全とBLMもつながっています。

だからこそ、これは自戒も込めてですが、すべては余裕のない人にとっての改善にもなる変化でなければいけない。一部の裕福な人たちだけが満足するような環境対策には絶対してはいけないと思っています。

小林:ぜひ斎藤さんには、そういう姿勢で頑張っていただきたい。権力側にいたりお金を持っていたりとかそういう人たちって、画期的なイノベーションでスマートシティのすごいのをつくりますとか、そういう姿勢になりがちですからね。それはそれで必要なのかもしれないけれど、でもいま本当に必要とされているのは、いろんな方々の視点に立って物事を見てみるということなんだろうなと思うんです。

コモンの概念が重きを置いているのは

「画一化」ではなく「シェアすること」

小林:さっきの「極端な二つの間」というのは農業の世界にもあって。一方には、雑草が一切生えてこない除草剤を散布するとかがあり。

斎藤:「ラウンドアップ」みたいなやつですね(※米モンサント社が開発した除草剤。これに耐えられるよう遺伝子組み換えされた作物(GMO)以外の草や微生物を全て除去してしまう)。

小林:土を耕して除草剤を入れて肥料を入れて、種なり苗なりを入れて採れたらまた同じことを繰り返すという。生産性として無駄だと思うものを排除するという極端に生産効率だけを考えた農業やり方。

一方で、有機農業にも自然農法や不耕起などいろんなグラデーションがある。農薬の中にも有機として認められているものがあったりね。すべての人がいいと言っているものを僕が知っているわけではないんだけれど。

そういうなかで、消費者も「安全」とか「おいしさ」とともに、気候変動や自然の循環/メカニズムを感じられるようになっているというか、感じざるを得なくなっているということがあると思います。「人間も自然の一部」ということでは、食や農の世界でリベラルとコンサバの極端な二派に分かれるというようなことではないだろうし。

斎藤:自然というのは、究極的には右も左も関係ないというか、否応なくみんなが関わる問題ですからね。それに、そもそもはまず社会としての問題を個人としてのものにすり替えてはいけないということがあります。

話が少し戻ってしまうんですが、例えばさっきの吉野家の例のように「環境負荷が高いのに牛丼を食べるなんて」という批判は、じつはその設定自体がおかしいんです。

なぜ人は吉野家に行くのか?環境負荷の高いものを選んでしまうのか?といえば、単純に「昼休みが短い」「賃金が安い」からです。ゆったりとした休憩時間があって、金銭的な余裕もあり、近所においしいオーガニック料理を売る店があれば、人は喜んでそちらを選ぶでしょう。

これらはすべてシステムそのものの問題であり、個人の努力でどうなるものでもない。だから「そういうことをやってるからおまえらはダメだ」みたいな、個人に罪悪感を持たせる批判というのはそもそもが間違っている。

そうじゃないんだと。僕があの本で言いたかったのは、システムそのものを変えていこうというこということです。もっと簡単に、誰もが安全な食べ物、環境にやさしい食べ物が手に入るような社会にする。牛肉を食べなくても代替肉が安価で安全に手に入るような、そして、自炊する余裕がある働き方のできる、社会をつくっていこうということ。

でも、僕らには代用肉をつくる技術も資金もないわけです。一方で、大企業はそういう資金も持っている。だから、彼らにはそれをつくる社会的義務と責任があるんです。前半でマクドナルドを揶揄しましたけど、逆にマクドナルドに対して私がアドバイスするならば、本気で自分たちのビジネスモデルを変えるような努力をしてください。それが本当の<SDGs>ですよ、ということですね。

小林:本当にそう思います。それでいうと斉藤さんが著書の最後のほうで、加えて何が問題なのかというところで「稀少性」というものの問題について書かれていましたよね。(※本来の「使用価値」とは別に作られる価値。著書の中で、ロレックスの時計とカシオの時計は時計という「使用価値」では同じ。つまり、ロレックスが持つ価値のほとんどは「人工的に作られた稀少性」である、という例が挙げられている)

これは、半分はまったくその通りで。人がそこにうまく煽られたとしても、その稀少性が永遠だということはないといっていいと思う。そういうことで欲望に駆られて延々と行動していくというのはなかなかしんどい。そういうことばかりが牽引していくような社会になるのではたまったものではないなというのが、まさに現代の社会で起こっていることだと思うんだけど。

でも一方で、例えば斎藤さんだって敢えていまのこの時代にこのスタンスで『資本論』をとり上げて書くという、そんな人はそんなにはいないわけだから。やっぱりそれは素晴らしい稀少性であると思う。

だから僕からすると、いろんなことがフラットになってしまわないようにしなくちゃいけないとも思うんです。「自由競争」という言葉しか思いつかないけど、「自由競争」というのはあっていいと思っていて。それをインチキ臭い倫理観で統制するべきではないし、そういうところに「倫理観」みたいな言葉が使われるべきではないとも思う。そこで稼ぎ出されるお金に関しては、僕はそれが無尽蔵であっても良いということまでは思ってないんですが。まあ、男女の恋愛でも相手に対して稀少性を互いに感じると言うのは健全な気もするしね。

斎藤:そうですね。もちろん私が言いたいのは、結婚制を廃止してみんなでパートナーを共有しよう、みたいなシステムではもちろんないんですが。運命のパートナーというのは自然的希少性です。

それに対して、私が本の中で批判しているのは人工的稀少性、つまり本来潤沢なものを、わざと稀少にしていくものです。例えば音楽業界でいえば、AKB48のCDを売るために握手券だとか投票券を付けて売る。その握手券や投票券を手に入れる方法はCDを買うことでしかないわけですからみんなCDを大量に買うわけです。これが人工的稀少性です。

当然、CDは一枚あれば十分なので、あとはモノとして無駄になるわけで、環境にも悪いし、人々はやたらとお金を使わなきゃいけなくなるのでまた働かなきゃいけない。そのせいで、ストレスをためて不幸になっていく。そういう人工的希少性が引き起こす欺瞞的な悪循環をやめようじゃないかというのが端的な私からのひとつの提案です。

そのときに、ただみんなが画一的に、一斉に競争をやめるべきなのかというと、そういうことではないんです。私が思う「コモン」の概念が重きを置いているのは、均一や画一ということよりも「シェア」することです。小林さんがおっしゃっていたように、自分たちで農場を経営し、その場所を自立的にみんなのものとして共同管理していく。そしてそこでできた作物の喜びもみんなで分かち合う。その上で、そこにはやはり経験や実力の差があって、リーダーとして全体を統括する役割を担う人をはじめ、他にもいろんな分担はあるでしょう。そういう差はあっていいんです。切磋琢磨していく競争もあるでしょうし。けれどそれも「だからおまえは使えないんだよ」と否定するのではなく、みんなで協働できるような形の競争でないといけないと思っています。

加えて、日々の営みから生まれるイノベーションも、企業であればそれらを独占しようとします。例えばiPhoneが酷いと思うのは、限られたストアでしか買えない、アップルの承認したアプリしか買えない、修理を含め絶対に自分で中身にアクセスできないなど非常に閉鎖的/排他的なものになっている。本来であれば、そういったところも知財としてシェアできるようにすれば、自分で修理もし、いろんなソフトを自分たちで作りダウンロードできることで豊かになる可能性があるはずなんです。

このように、人工的な稀少性というものは極力取り払っていったほうが、さまざまな面でもっといろんなイノベーションも含めて豊かになっていくんじゃないかと思います。

小林:そうですね。そういった根本にある問題を解決するために、どうやったらそこに近づいていけるのかというイメージを持つことをやっていくべきなんですよね。

そのためには、これからはなんらかの「連帯」を作っていかなくちゃいけないなと思っていて。そのひとつとしてまた来年<ap bank fes>もやれたらなと思っているんです。そういったフェスなどもそうなんですが、とにかく「こころに響く」ということをやっていかなくちゃいけないんだろうなとあらためて思っています。「琴線に触れる」という言葉でもいいんだけれど。

そういう想いをプラットフォームにして、斎藤さんみたいにある種ラディカルに新しいシステムを提示する人とも鮮度を持った結びつきを作っていくし、一方では企業もひととして通じるところはあると思うんですよね。「ホスピタリティ」というとサービス産業的にも聞こえるけれど、互いに相手の目線で見ることでうまく連帯していけるような気配がいまはあるから。だから斎藤さんも、論じるだけじゃなくて、歌うように論じるというか。。。

斎藤:そうですね。これまでの左翼やリベラルをみているとよくわかると思うんですが、どれだけ正しいことを言っていてもそれだけでは伝わらなくて、逆に分断がどんどん深まるみたいなところがある。

おっしゃるとおり、きっと私も音楽やカルチャーから学ばなきゃいけないのは、相手に伝えて巻き込んで一緒にというスタンスですよね。ライブで盛り上がるような、ああいう一体感や楽しさとか。海外のデモに行くと楽しいんですよね。それでいうと日本のデモは、正しいことをただ叫んでいるだけみたいになったりしてもったいないというのがすごくありますね。

もっと多くの人たちに、もっと声を、あるいは理論を届けていきたいなと自分の課題として感じているので。もっとそういう形でも広げていきたいなと思っています。

小林:頑張ってください。そしてKURKKU FIELDSもぜひ一度いらしてください。

斎藤:ぜひ。今日はありがとうございました。

小林:こちらこそありがとうございました。

対談を終えて

いまは、極端に聞こえるかもしれないけど、斎藤さんの言っている

当たり前に腑に落ちる事や未来に近づいていっていると、僕は思います。

小林 武史

PROFILE斎藤 幸平

1987年生まれ。大阪市立大学大学院経済学研究科准教授。

『大洪水の前に マルクスと惑星の物質代謝』(堀内出版)により日本人で初めて権威あるドイッチャー記念賞を歴代最年少で受賞。主な著書にマルクス・ガブリエルらとの対談集『未来への大分岐』『人新世の「資本論」』(共に集英社新書)など。